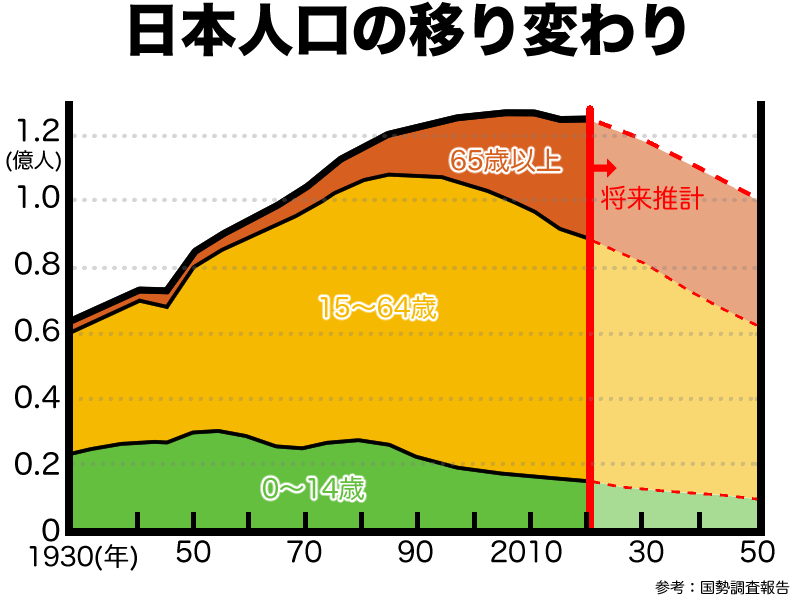

1.日本の人口

日本の人口は現在、約1億2000万人くらいや。

世界でも人口の多い方やけど2010年頃をピークに減少傾向や。

2050年くらいには1億人を下回ると予想されちょる。

わわわ…。

日本の人口は減少傾向なのかー。

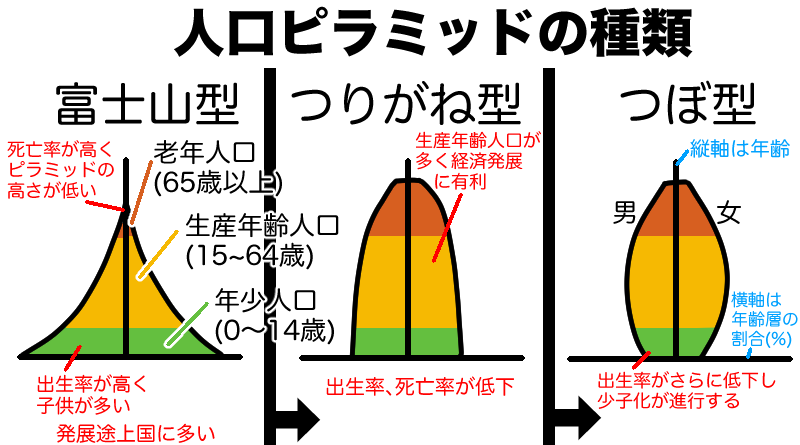

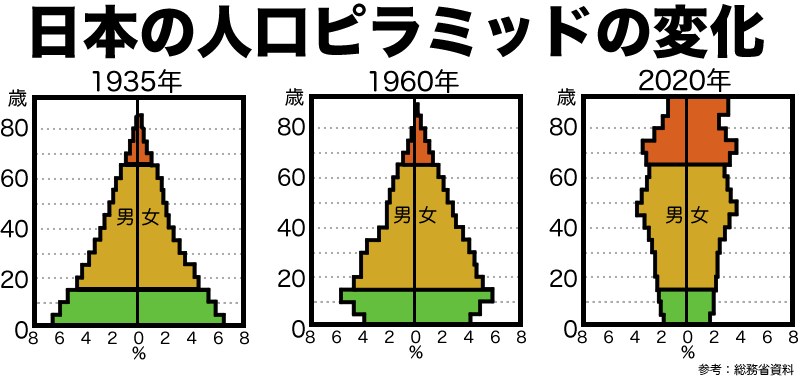

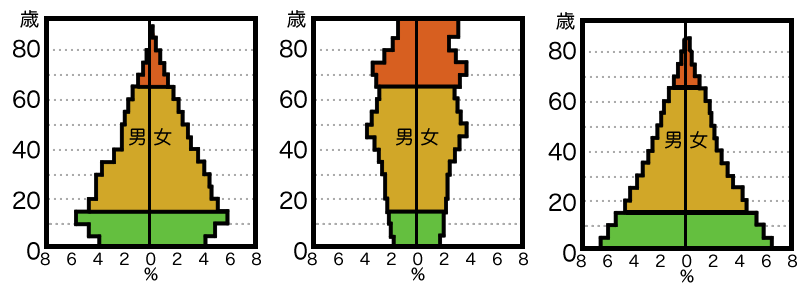

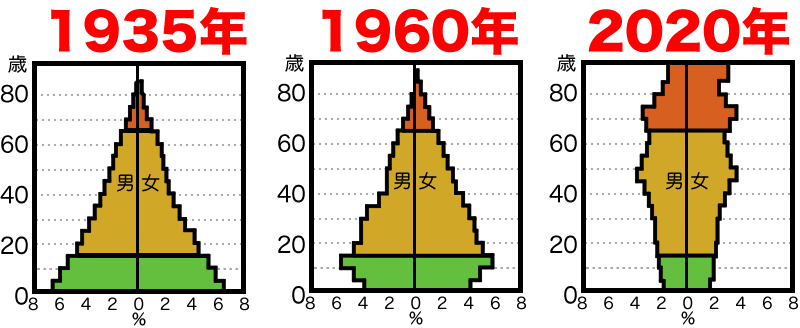

特に近年は、生まれる子供が少なく高齢者の割合が高くなっていく少子高齢化が急速に進行しており、人口ピラミッドも「富士山型」から「つぼ型」になってきた。

人口ピラミッド〜?

人口ピラミッド

人口ピラミッドとは、縦軸に年齢、横軸に各年齢層の男女の割合を表したグラフのことや。

アフリカなどの出生率も死亡率も高い発展途上国は「富士山型」になり、そこから出生率・死亡率が下がっていくと「つりがね型」→「つぼ型」となっていく。

わわわ〜…。

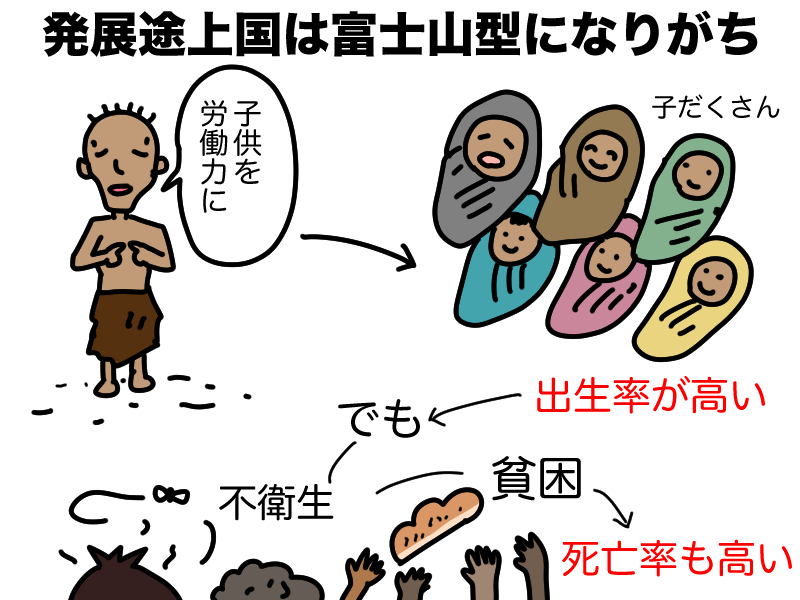

発展途上国などの貧しい国は、とにかく子供を労働力として確保するため出生率が高く、衛生環境の悪さなどもあって死亡率も高い。それゆえ子供が多く、老人が少ない富士山型になる。

経済発展と共に出生率は落ち着き、医療のおかげで死亡率も低下してつりがね型、つぼ型へと移行していく。

わわ、どんどん根元が細くなってる。

せや。子供が減ってきておる。

ほんで2007年には65歳以上の老年人口が21%を超えた超高齢社会になっとる。

ちょ…超高齢社会。

なんか恐ろしい響きだ…。

過密と過疎

さっきも言うたように日本全体の人口は減少傾向や。

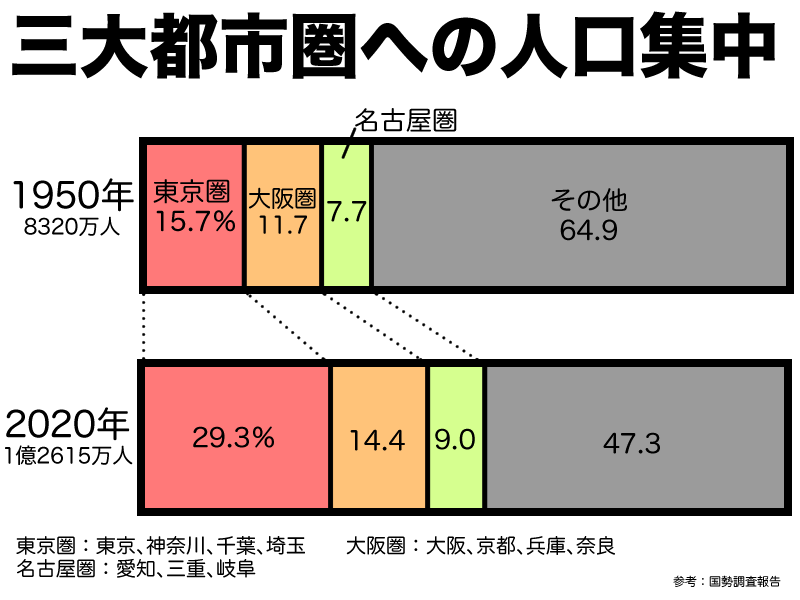

そんな中、都市部、特に東京、名古屋、大阪の三大都市圏に人口が集中する過密傾向にある。

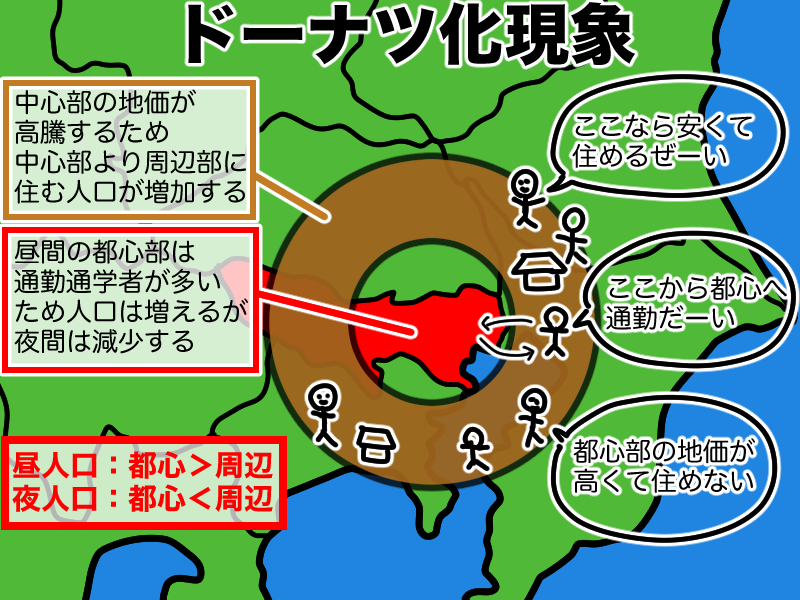

この過密化によって環境問題が起こったり、地価が急激に上昇したんや。

この問題、前にも聞いたような…。

どこの国でも起こってるんだね。

せやな。

地価が高くなると周りのちょっとでも安いとこに住むようになる。

そうすると中心部の(夜間)人口が減って周辺部の人口が増えるんや。

この現象をドーナツ化現象っちゅうんや。

一方で地方は過疎化が深刻化しとる。

かそー?

過疎とは、過密の逆で都市への人口流出ですっごおーく人口が減って、学校や店、病院、交通機関などの維持が難しくなったりすることや。

ひぇえ〜。

そういやニュースでシャッター商店街っていうのを見たことあるなぁ。

山間部や離島などは深刻でなんとか地域再生させようとIターンやUターンを推奨しとるとこもある。

2.日本の資源、エネルギー

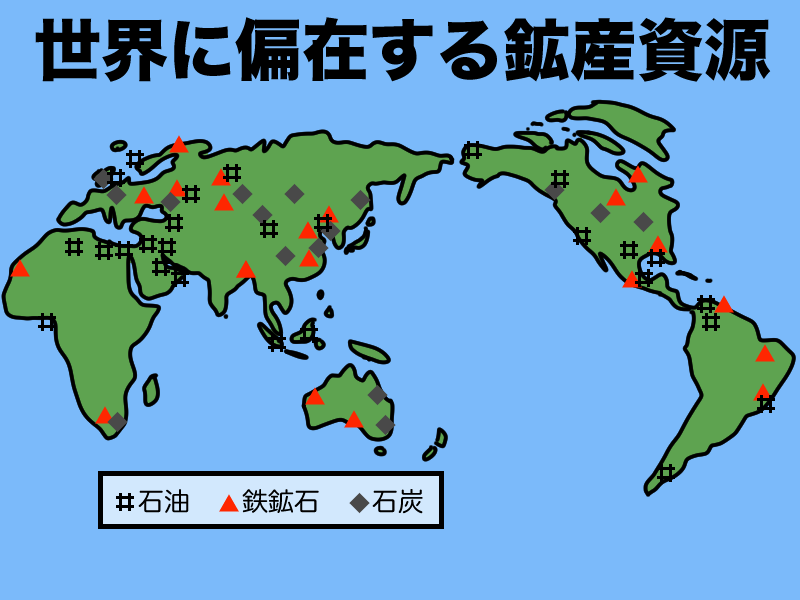

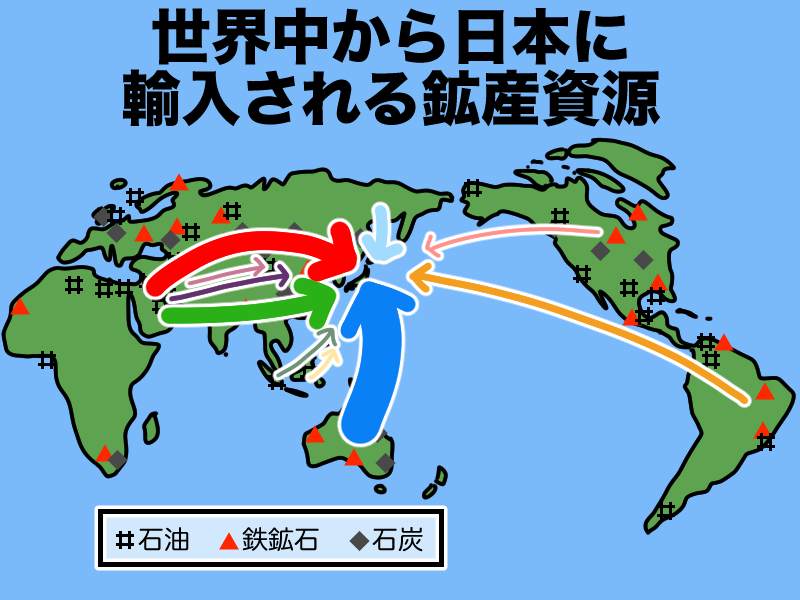

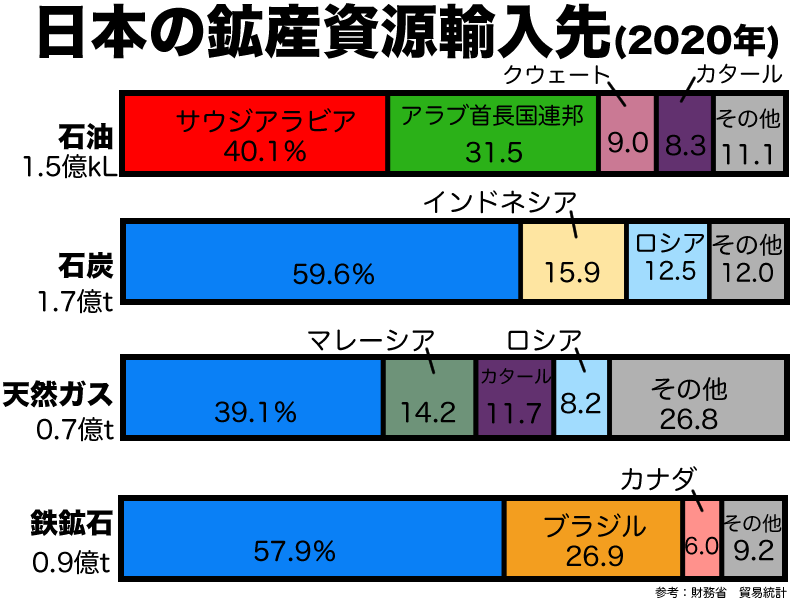

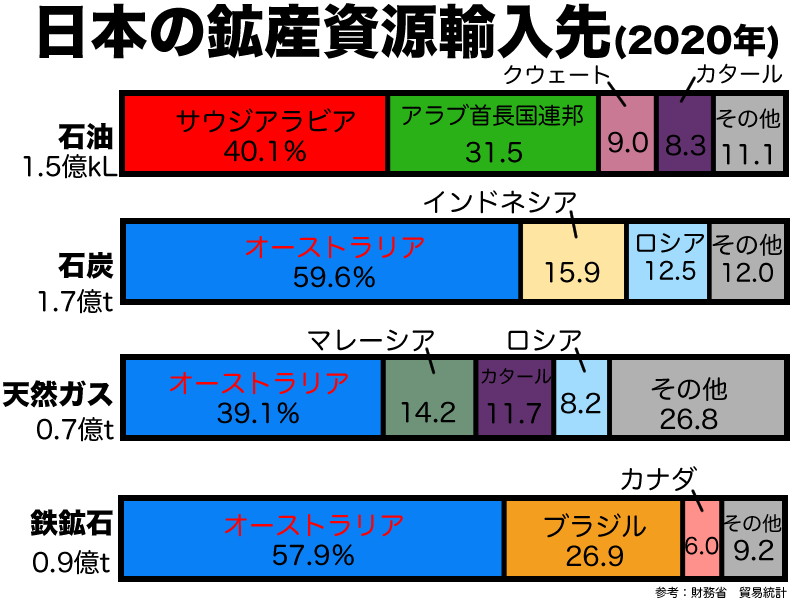

エネルギー源や工業製品の原料の鉱物を鉱産資源っちゅう。

鉱産資源は世界に偏在しとる。

日本でも石炭などはわずかに採れるっちゃあ採れるが採算が合わん。

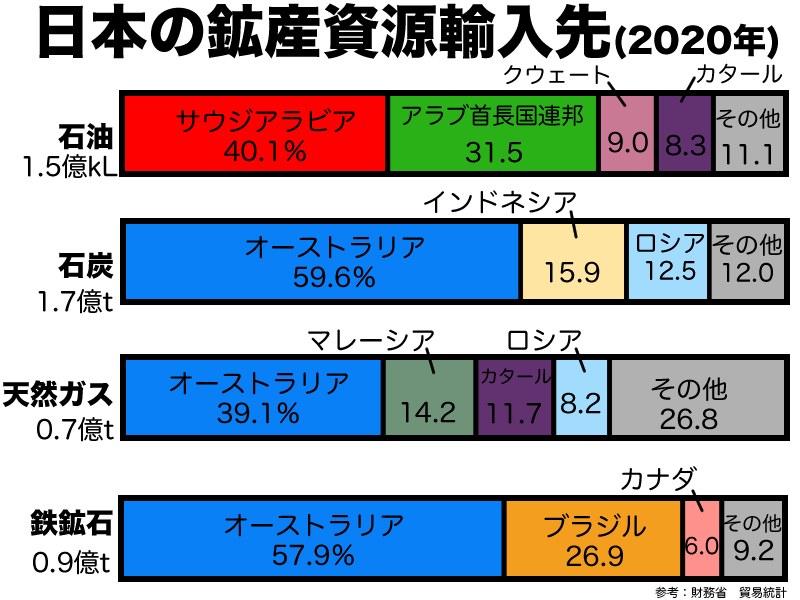

せやから日本はこの鉱産資源をほぼ輸入に頼っとる。

おお〜。

オーストラリアからが多いんだね。

日本の電力事情

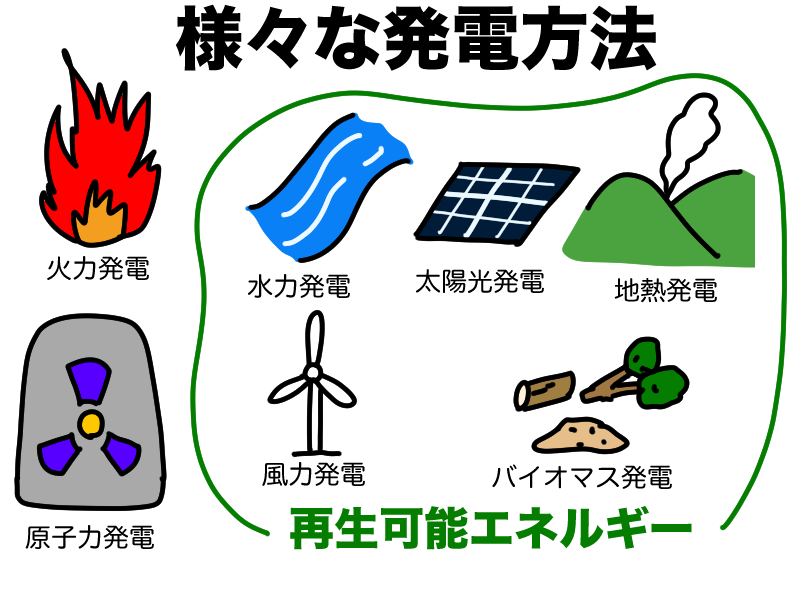

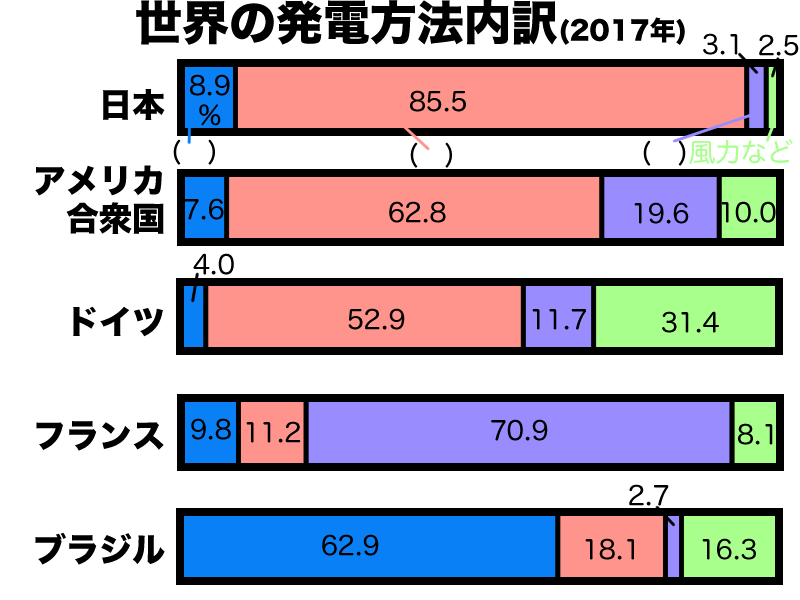

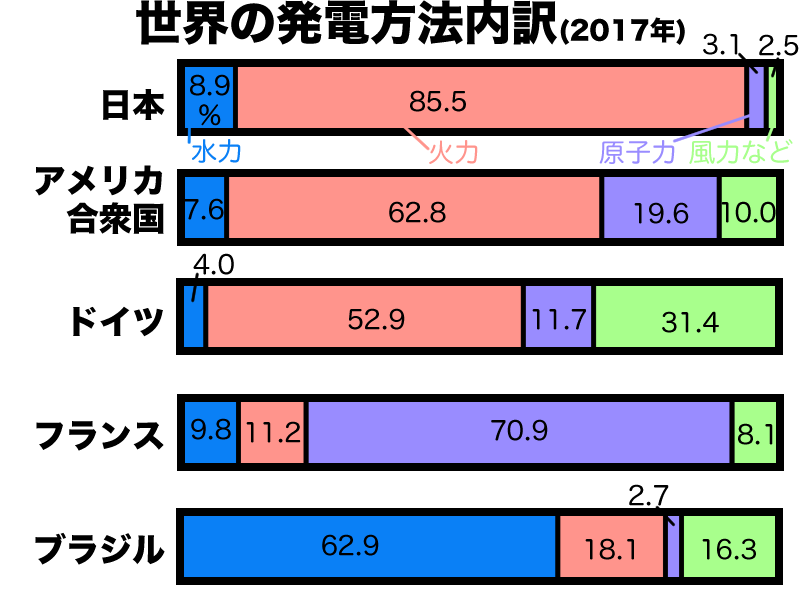

発電方法には、ぎょうさん種類がある。

化石燃料を燃焼させて発電する火力発電。

核燃料を使って発電する原子力発電。

ダムを作り水を使って発電をする水力発電。

風力、太陽光、地熱、バイオマス発電などなどや。

へー。

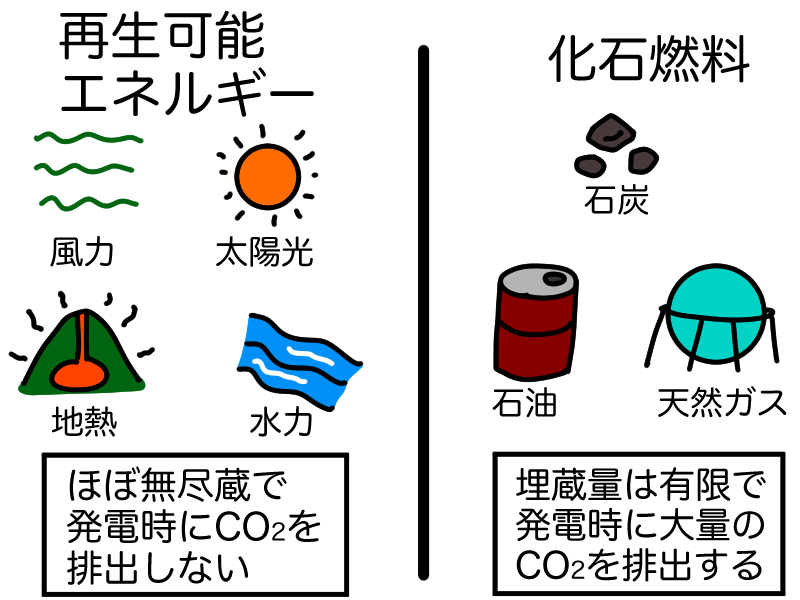

で水力、風力、太陽光、地熱、バイオマス発電などの資源が枯渇しないエネルギーを再生可能エネルギーっちゅうんや。

石油などの有限な化石燃料を燃やして発電する火力発電は、地球温暖化の原因の一つやと言われとる二酸化炭素を大量に放出する。

一方で再生可能エネルギーはエコやと言われちょる。

日本は豊富な水資源を使った水力発電が昔は多かったが現在は火力発電が主力や。

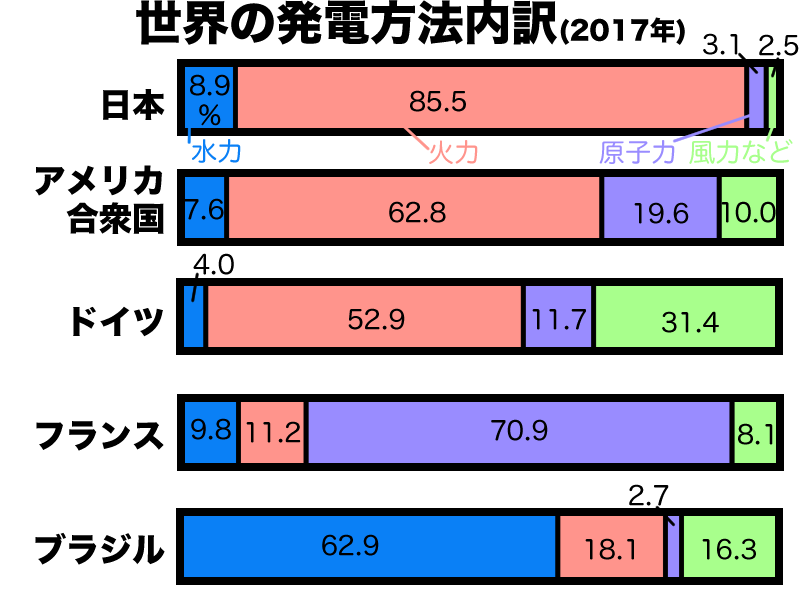

この発電方法は世界で特色が出る。

へー。

原子力発電が多い国もあれば水力ばっかの国もあるんだねぇ〜。

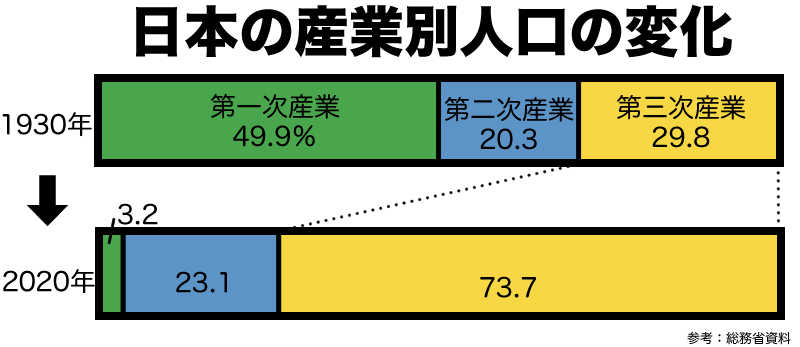

3.日本の産業

日本は現在、7割以上が第三次産業で働いとる国や。

第一、二、三次産業〜??

第一次産業とは、人間が自然環境を利用して行う産業のことで農林水産業のことや。

第二次産業とは、資源を使って行う産業のことで製造業などが該当するな。

第三次産業とは、モノを流通させたりサービス業なんかやな。

へー。

第一次産業

農業

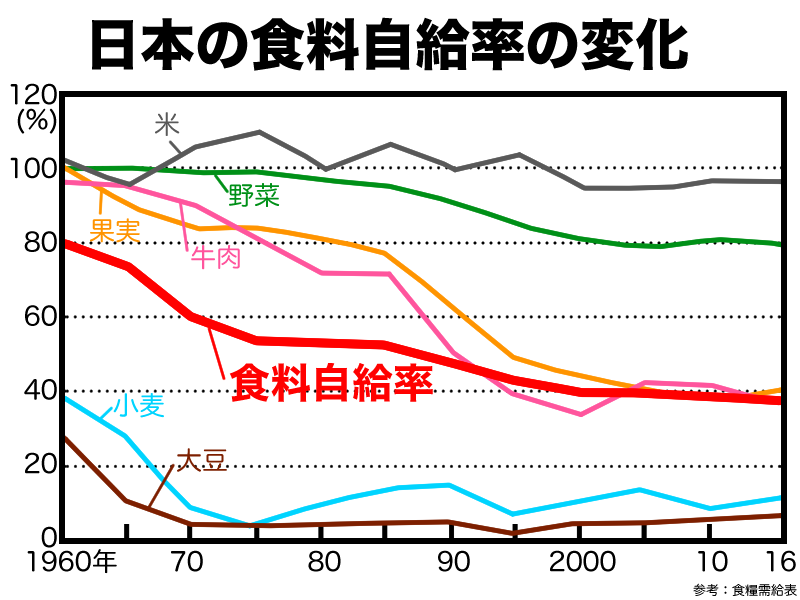

日本の農業は稲作中心でそのほか地域に合わせた農業が行われとる。

ただ、米以外の自給率は低く、日本の食料自給率(カローリーベース)は、4割くらいや。

食料自給率ー?

まあ国内でどんだけ食料を作っとるかやな。

詳しくはこっち↓の記事を見るとええ。

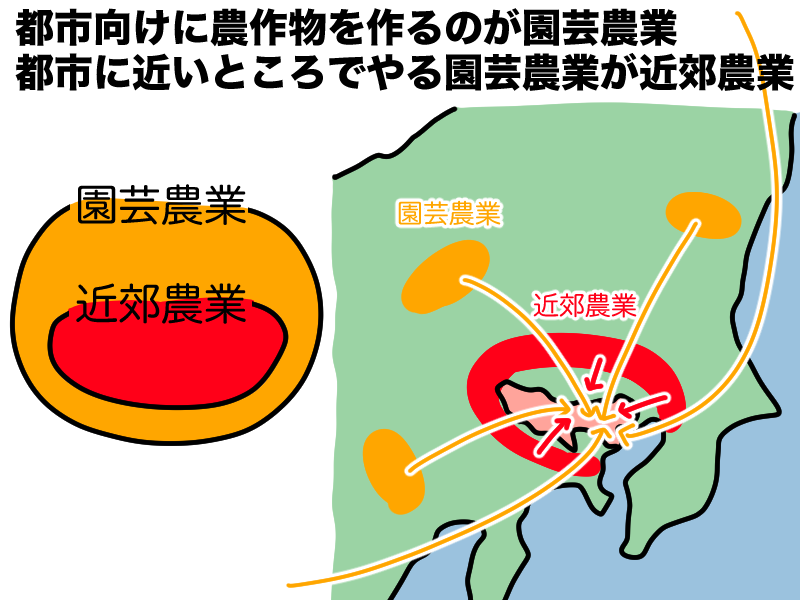

大都市周辺では近郊農業が盛んで西日本では園芸農業が盛んな地域もある。

んん?

近郊農業と園芸農業ってどう違うの?

都市部向けに野菜や果物、花などを作る農業を園芸農業といい、その園芸農業の中で、より都市に近いところで行うのを近郊農業っちゅうんや。

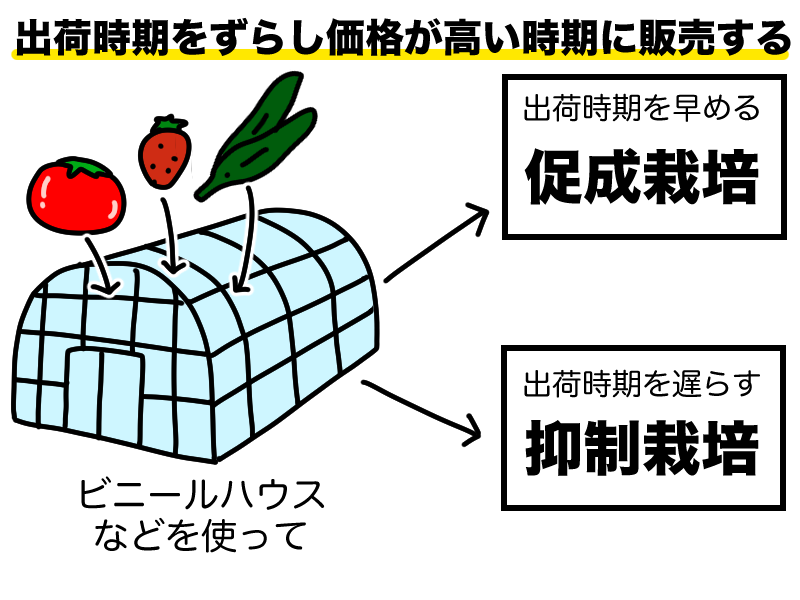

またビニールハウスなどを使って出荷時期を早める促成栽培や遅くする抑制栽培をする地域もある。

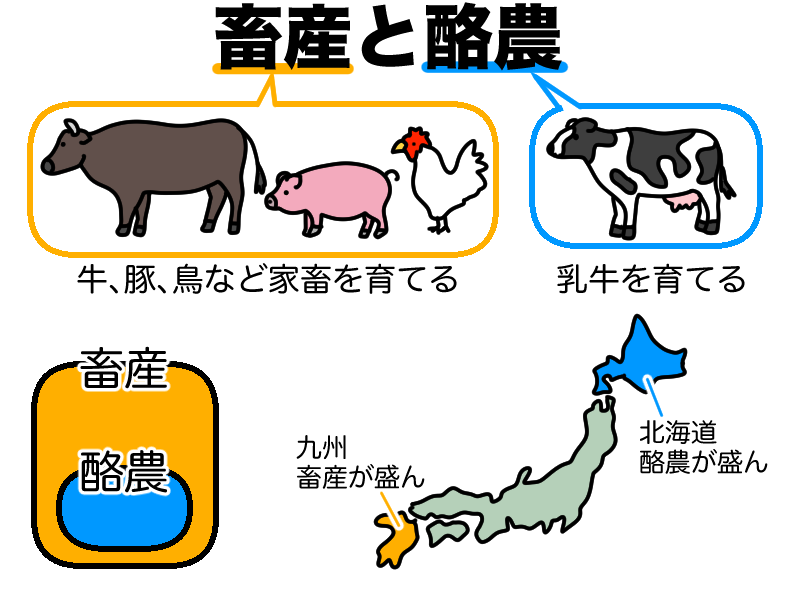

そのほかの農業でいうと北海道では酪農、九州地方では畜産が盛んや。

わわわ…。

またややこしい2つが出てきた…。

酪農と畜産ってどう違うの?

牛や豚、鳥などを育てて肉、卵などを生産するのが畜産で、畜産の中で特に乳牛を育てて乳製品を生産するのが酪農や。

北海道っておいしいものが多くて農業大国のイメージだよねー。

漁業

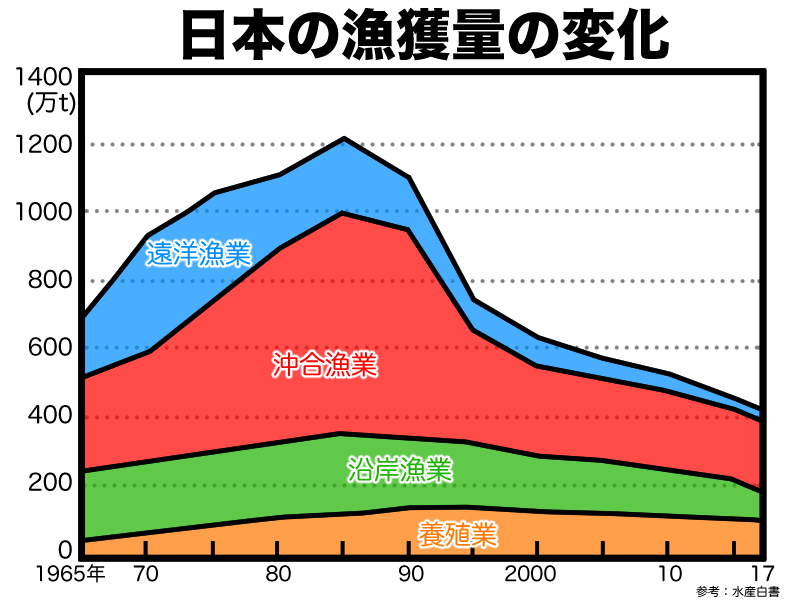

日本はかつて漁獲量が世界一の時期もあったけど80年代をピークに減少傾向や。

減少の要因として「獲り過ぎ」があったから現在は養殖業や稚魚まで育て放流しておっきくなったのを獲る栽培漁業に力を入れておる。

へー。

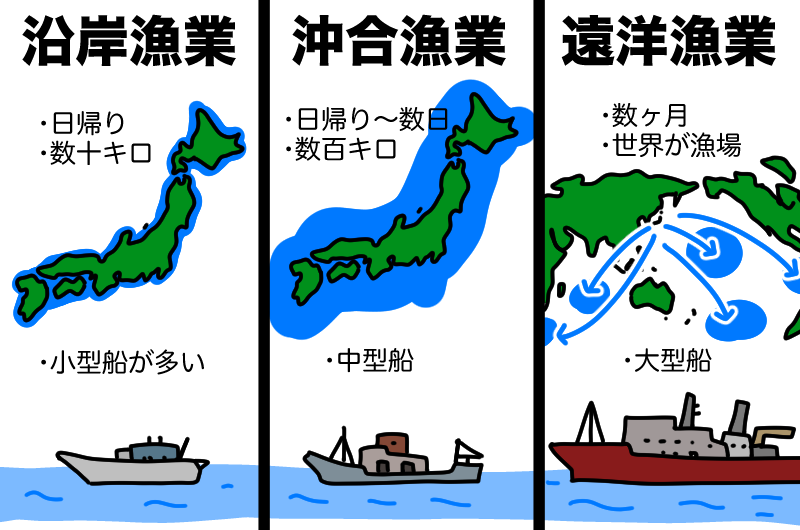

この沿岸、沖合、遠洋漁業ってどんなのなの?

ざっくりいうと漁場までの距離の違いや。

陸地から近い順に沿岸→沖合→遠洋の順になる。

沿岸漁業は日帰りできるくらいの距離。

沖合漁業は数日、排他的経済水域くらいが漁場や。

遠洋漁業はもっと遠くて数ヶ月かけて漁をするんや。

第二次産業

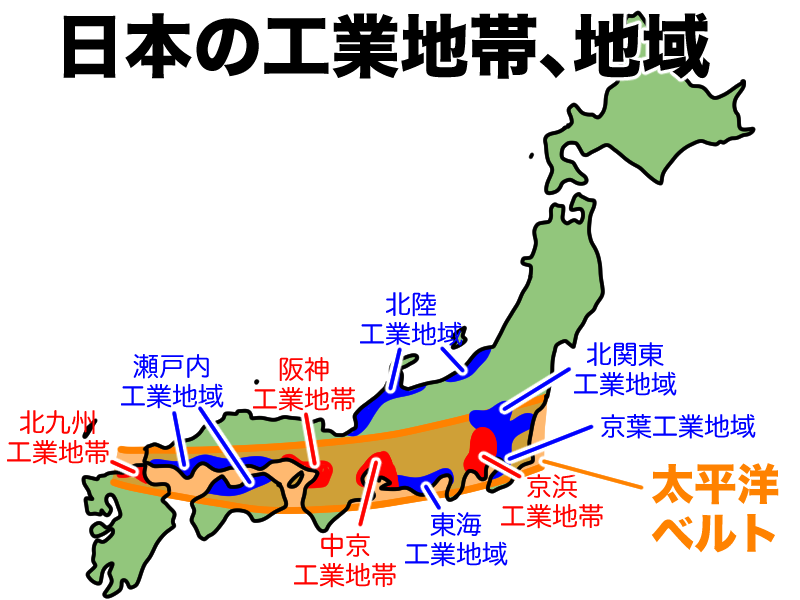

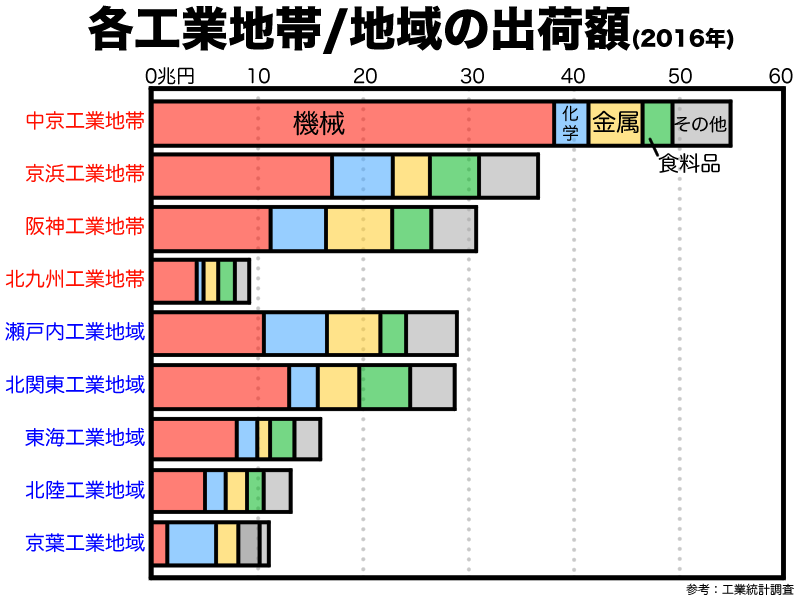

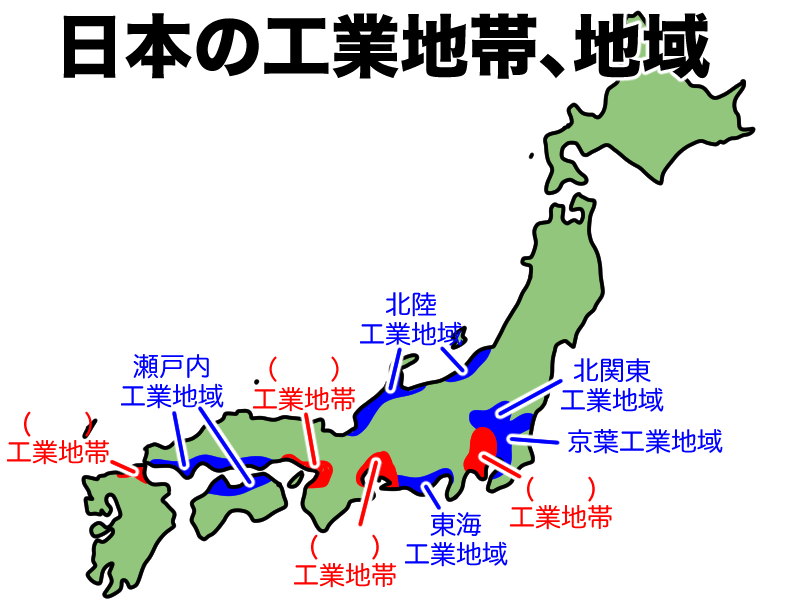

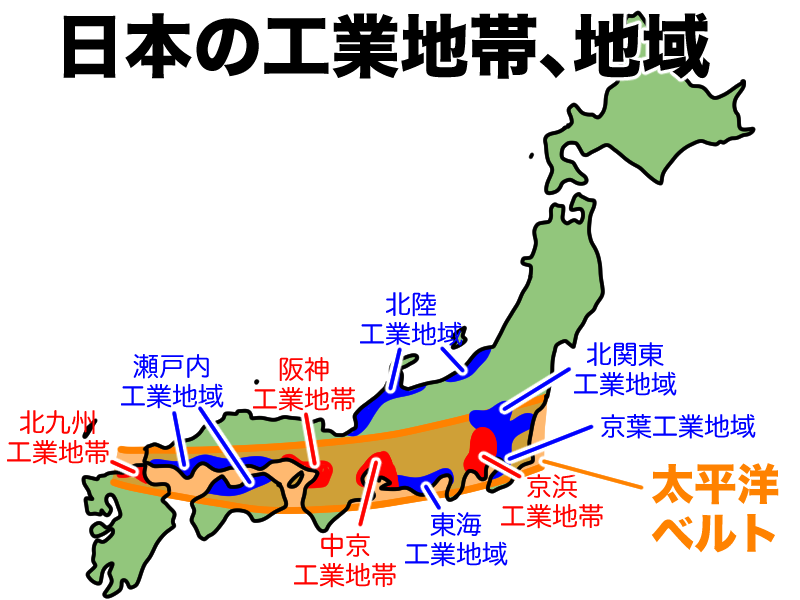

日本の工業は四大工業地帯を中心に発展してきた。

- 京浜工業地帯

- 中京工業地帯

- 阪神工業地帯

- 北九州工業地帯

へ、へー。

これらの工業地帯に加え戦後、太平洋沿岸を中心に以下の工業地域も発展してきた。

- 北陸工業地域

- 北関東工業地域

- 京葉工業地域

- 東海工業地域

- 瀬戸内工業地域

この特に工業が発展した関東から北九州にかけての地域を太平洋ベルトっちゅうんや。

わわわ…漢字ばっか…。

ところで工業地帯と工業地域ってなんか違いあるのー?

まあ明確な線引きはあらへん。

四大工業地帯以外を工業地域って呼ぶ感じかな。

ほんで工業地帯の方が規模がおっきめかな……ただ北九州工業地帯は衰退気味や。

た、確かに北九州工業地帯だけ工業地帯なのにちょっとしょぼいな…。

臨海部は輸出入がしやすいため大工場を建て、鉄鋼業や石油コンビナートなどの重化学工業中心に発展してきた。

一方内陸部は、電子部品や車を中心とした機械工業や先端技術(ハイテク)産業や情報技術(ICT)産業が栄えとる。

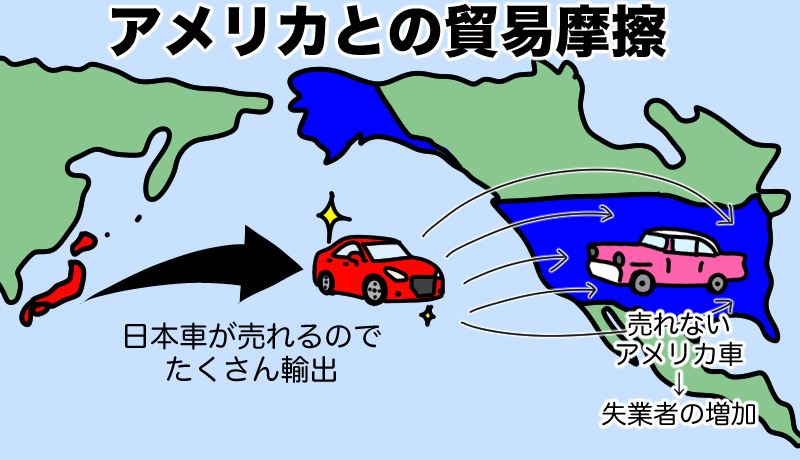

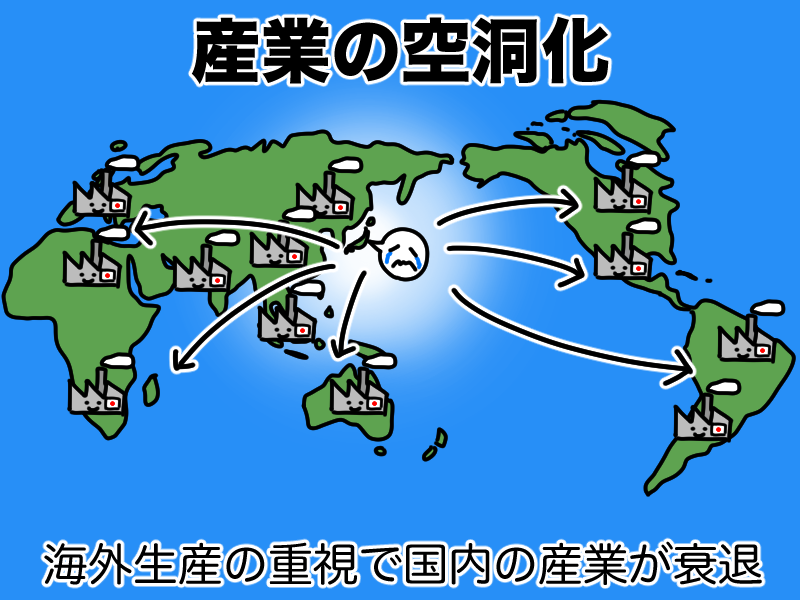

貿易摩擦

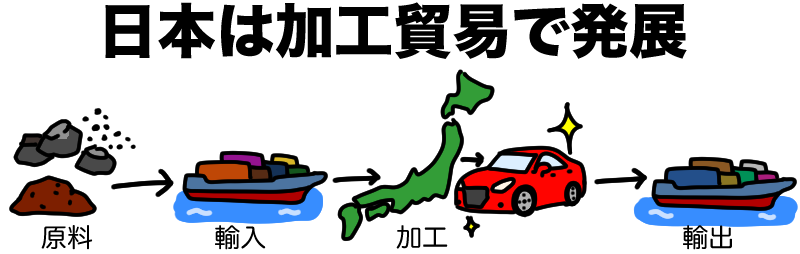

日本は原料を輸入し、高い技術力で優れた工業製品を輸出する加工貿易で発展してきた。

1980年代に入っても日本の輸出業は好調やった。

ただ好調ゆえに貿易摩擦が生じてしもうた。

ぼうえきまさつー?

貿易を行う国家間での対立を貿易摩擦っちゅう。

代表的なのは、80年代日本車がアメリカでよう売れた。

するとアメリカの自動車メーカーは苦境に立たされ失業者がぎょうさん出てもうたんや。

日本にとっては車がよく売れていいことだよね?

まあせやけど、アメリカにとっては死活問題や。

アメリカ側の不満は積もってたんや。

せやから少しでもこの貿易摩擦を減らすため日本のメーカーは現地(アメリカ)で工場を建て現地の人を雇って生産するようになった。

ほうほう。

失業問題も解決して万事解決だ。

こんな感じで日本企業はどんどん海外進出していった。

ええことのようやけど、海外重視のため国内が手薄になり産業の空洞化を招いてもうたんや。

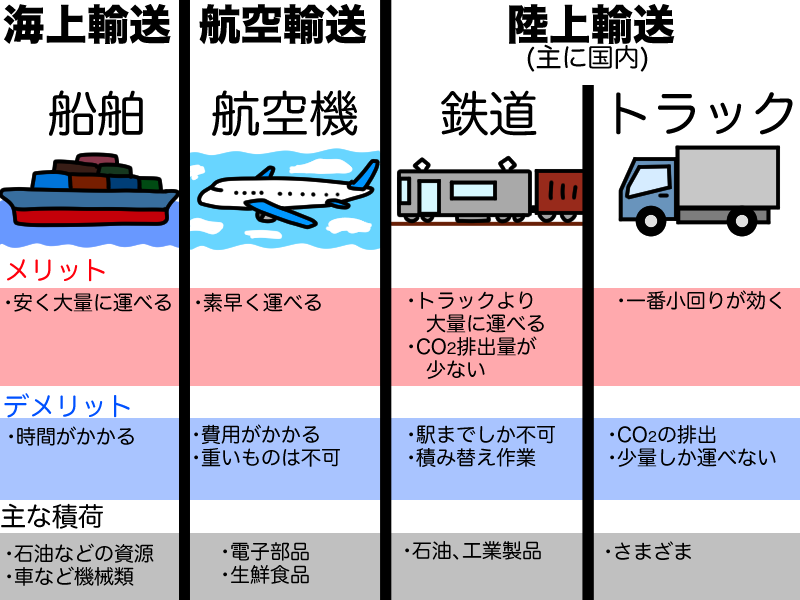

4.日本の交通、通信

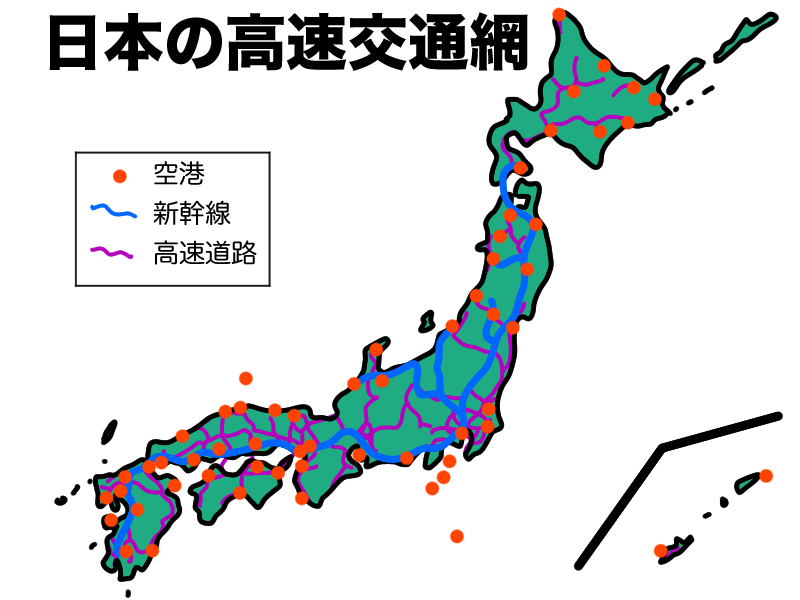

ヒトやモノを運ぶ手段としては主に車、鉄道、船、飛行機の4つがある。

国外との輸出入を考えると海上輸送か航空輸送の二択となる。

海上輸送は安く大量に運ぶのに向いている一方、航空輸送は素早く運ぶのに向いている。

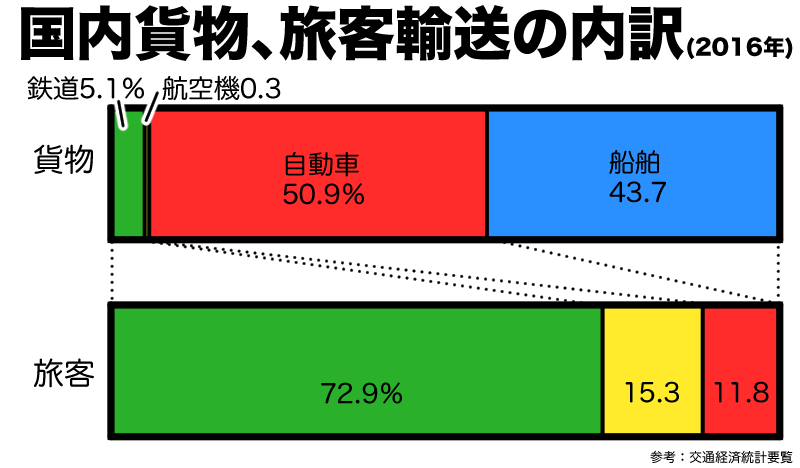

国内のモノの輸送の割合でいうと自動車と船が2強となる。

一方ヒトの国内輸送でいうと船を除いた鉄道、航空機、自動車の3強になるんやけど、これは新幹線、空港、高速道路などの高速交通網が整備されとるからやな。

船酔いもあるしね。

日本全国に高速交通網が張り巡らされとる。

ただ地方部は手薄なとこもあり、さっきの過疎化の問題もあり課題となっとる。

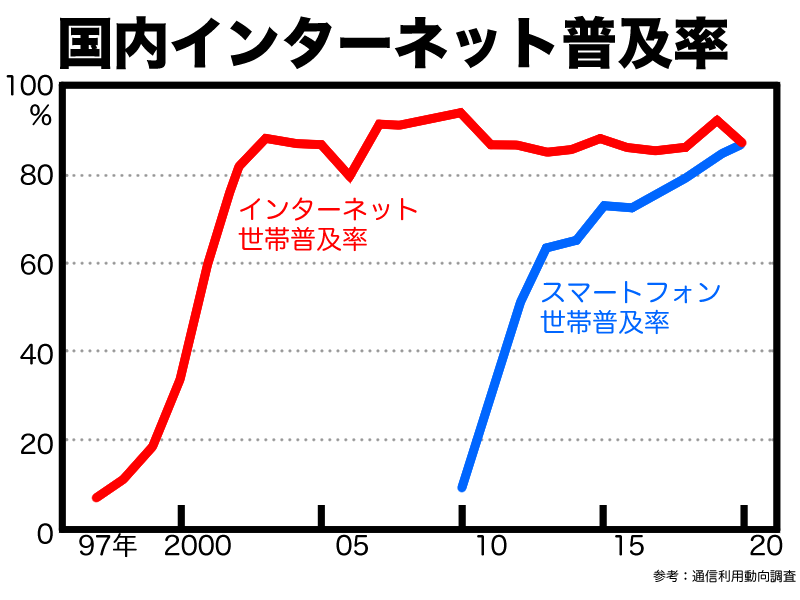

通信網

世界は情報通信技術(ICT)の発達もあり情報社会となっとる。

海底通信ケーブルや通信衛星などがぎょうさん打ち上げられ、インターネットで世界中に繋がっておる。

もうスマホなしの生活なんて考えられないよね…。

せやな。現代人の生活に根づいとる。

ただこのICTを利用できる人とできん人の情報格差も課題となっとるんや。

高齢者や貧しい国の人とかな…。

そ…そっかー。

今回の講義はここまでや。

最後に今回のまとめと理解度チェックテストや。

5.今回のまとめ

- 日本の人口は現在、約1億2000万人くらい

- 近年は、生まれる子供が少なく高齢者の割合が高くなっていく少子高齢化が急速に進行

- 日本の人口ピラミッドは「富士山型」から「つぼ型」になってきた

- 日本は2007年に65歳以上の老年人口が21%を超えた超高齢社会になった

- 都市部、特に東京、名古屋、大阪の三大都市圏に人口が集中する過密傾向にある

- 日本の都市部で中心部の(夜間)人口が減って周辺部の人口が増えるドーナツ化現象が起こっている

- 過疎とは、過密の逆で都市への人口流出で人口が減って、学校や店、病院、交通機関などの維持が難しくなったりすること

- エネルギー源や工業製品の原料の鉱物を鉱産資源という

- 水力、風力、太陽光、地熱、バイオマス発電などの資源が枯渇しないエネルギーを再生可能エネルギーという

- 石油などの有限な化石燃料を燃やして発電する火力発電は、地球温暖化の原因の一つ二酸化炭素を大量に放出する

- 日本は現在、7割以上が第三次産業で働いている国

- 日本の食料自給率(カローリーベース)は、4割くらい

- ビニールハウスなどを使って出荷時期を早める促成栽培や遅くする抑制栽培をする地域がある

- 四大工業地帯

- 京浜工業地帯

- 中京工業地帯

- 阪神工業地帯

- 北九州工業地帯

- 工業地域

- 北陸工業地域

- 北関東工業地域

- 京葉工業地域

- 東海工業地域

- 瀬戸内工業地域

- 工業が発展した関東から北九州にかけての地域を太平洋ベルトという

- 臨海部は輸出入がしやすいため大工場を建て、鉄鋼業や石油コンビナートなどの重化学工業中心に発展

- 内陸部は、電子部品や車を中心とした機械工業や先端技術(ハイテク)産業や情報技術(ICT)産業中心に発展

- 日本は原料を輸入し、高い技術力で優れた工業製品を輸出する加工貿易で発展してきた

- 貿易を行う国家間での対立を貿易摩擦という

- 海外生産重視のため国内が手薄になり産業の空洞化を招いた

- 日本は新幹線、空港、高速道路などの高速交通網が整備されている

- 世界は情報通信技術(ICT)の発達もあり情報社会となっている

- ICTを利用できる人とできない人の情報格差も課題となっている

まとめを踏まえて、理解度チェックテストに挑戦や。

6.理解度チェックテスト

1.以下の3つのグラフはそれぞれ1935年、1960年、2020年の日本の人口ピラミッドのいずれかである。時系列に並べよ。

2.以下の棒グラフの青色に共通して該当する国を答えよ。

3.以下の棒グラフは世界の発電方法の割合である。空欄( )の発電方法はそれぞれ何か答えよ。

4.以下の空欄( )に該当する工業地帯名を答えよ。

5.以下の空欄( )に入る語句を答えよ。ただし同じ数字には同じ語句が入る。

近年は、生まれる子供が少なく高齢者の割合が高くなっていく( )が急速に進行

( ① )とは、縦軸に年齢、横軸に各年齢層の男女の割合を表したグラフのこと。

アフリカなどの出生率も死亡率も高い発展途上国の( ① )は「( )型」になり、そこから出生率・死亡率が下がっていくと「( )型」→「( )型」となっていく

日本は2007年に65歳以上の老年人口が21%を超えた( )社会になった

東京、名古屋、大阪の( )圏に人口が集中する過密傾向にある

日本の都市部で中心部の(夜間)人口が減って周辺部の人口が増える( )現象が起こっている

( )とは、過密の逆で都市への人口流出で人口が減って、学校や店、病院、交通機関などの維持が難しくなったりすること

エネルギー源や工業製品の原料の鉱物を( )資源という

水力、風力、太陽光、地熱、バイオマス発電などの資源が枯渇しないエネルギーを( )エネルギーという

石油などの有限な化石燃料を燃やして発電する火力発電は、( )の原因の一つ二酸化炭素を大量に放出する

ビニールハウスなどを使って出荷時期を早める( )栽培や遅くする( )栽培をする地域がある

工業が発展した関東から北九州にかけての地域を( )という

日本は原料を輸入し、高い技術力で優れた工業製品を輸出する( )貿易で発展してきた

貿易を行う国家間での対立を( )という

海外生産重視のため国内が手薄になり産業の( )化を招いた

日本は新幹線、空港、高速道路などの( )網が整備されている

1.以下の3つのグラフはそれぞれ1935年、1960年、2020年の日本の人口ピラミッドのいずれかである。時系列に並べよ。

2.以下の棒グラフの青色に共通して該当する国を答えよ。

3.以下の棒グラフは世界の発電方法の割合である。空欄( )の発電方法はそれぞれ何か答えよ。

4.以下の空欄( )に該当する工業地帯名を答えよ。

5.以下の空欄( )に入る語句を答えよ。ただし同じ数字には同じ語句が入る。

近年は、生まれる子供が少なく高齢者の割合が高くなっていく(少子高齢化)が急速に進行

(人口ピラミッド)とは、縦軸に年齢、横軸に各年齢層の男女の割合を表したグラフのこと。

アフリカなどの出生率も死亡率も高い発展途上国の(人口ピラミッド)は「(富士山)型」になり、そこから出生率・死亡率が下がっていくと「(つりがね)型」→「(つぼ)型」となっていく

日本は2007年に65歳以上の老年人口が21%を超えた(超高齢)社会になった

東京、名古屋、大阪の(三大都市)圏に人口が集中する過密傾向にある

日本の都市部で中心部の(夜間)人口が減って周辺部の人口が増える(ドーナツ化)現象が起こっている

(過疎)とは、過密の逆で都市への人口流出で人口が減って、学校や店、病院、交通機関などの維持が難しくなったりすること

エネルギー源や工業製品の原料の鉱物を(鉱産)資源という

水力、風力、太陽光、地熱、バイオマス発電などの資源が枯渇しないエネルギーを(再生可能)エネルギーという

石油などの有限な化石燃料を燃やして発電する火力発電は、(地球温暖化)の原因の一つ二酸化炭素を大量に放出する

ビニールハウスなどを使って出荷時期を早める(促成)栽培や遅くする(抑制)栽培をする地域がある

工業が発展した関東から北九州にかけての地域を(太平洋ベルト)という

日本は原料を輸入し、高い技術力で優れた工業製品を輸出する(加工)貿易で発展してきた

貿易を行う国家間での対立を(貿易摩擦)という

海外生産重視のため国内が手薄になり産業の(空洞)化を招いた

日本は新幹線、空港、高速道路などの(高速交通)網が整備されている