あわわわ……

じ、地震だ…。

地震が日本の地形的特徴??

どういうことだ?

しょうがあらへん。

お前さんにでもわかるよう、わかりやすく講義したるわ。

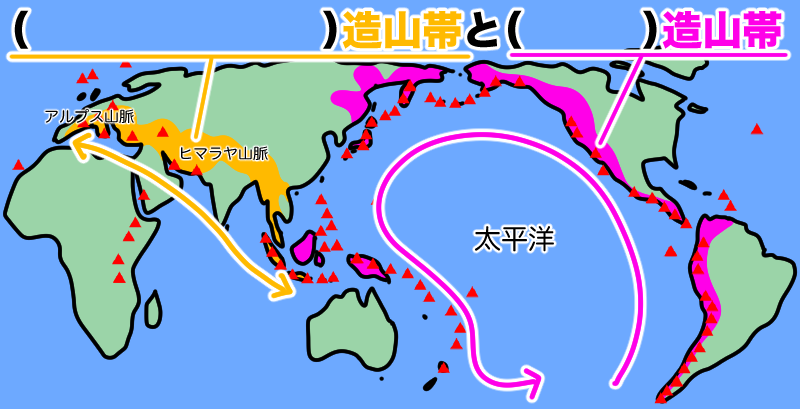

1.環太平洋造山帯

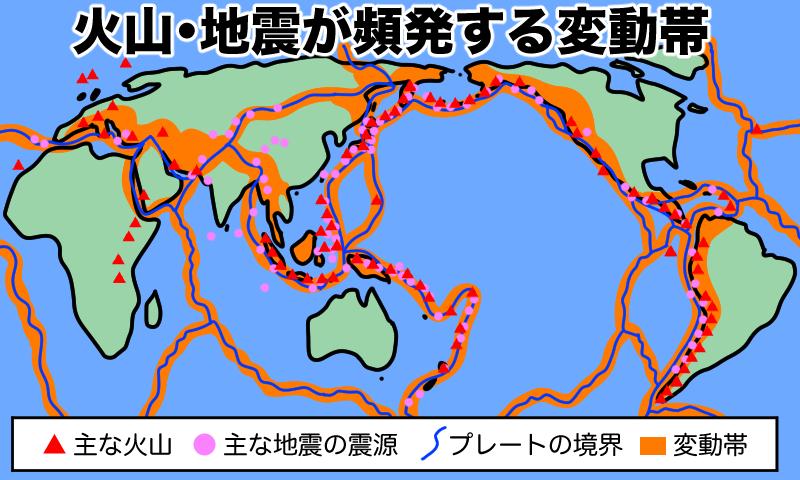

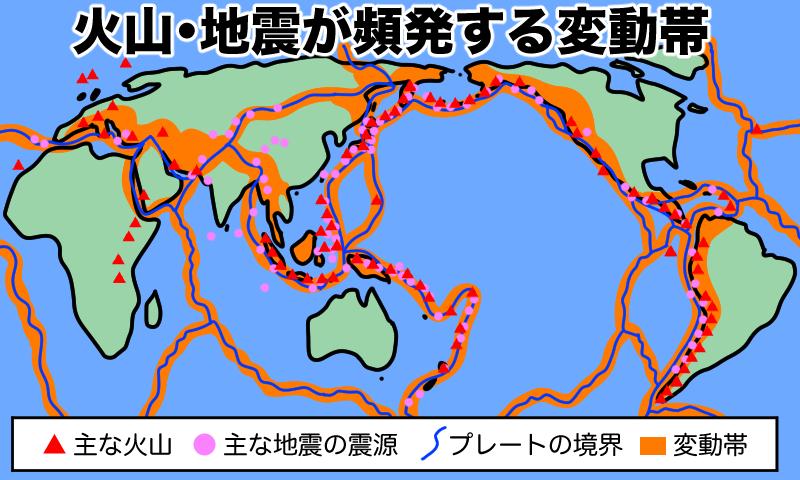

世界には火山や地震が頻発するところがある。

そのようなとこは、変動帯と呼ばれちょる。

うああああ〜。

日本は印だらけだ〜。

また、変動帯は大地の動きが活発で山ができやすいため、造山帯とも呼ばれちょる

ぞうざんたいー?

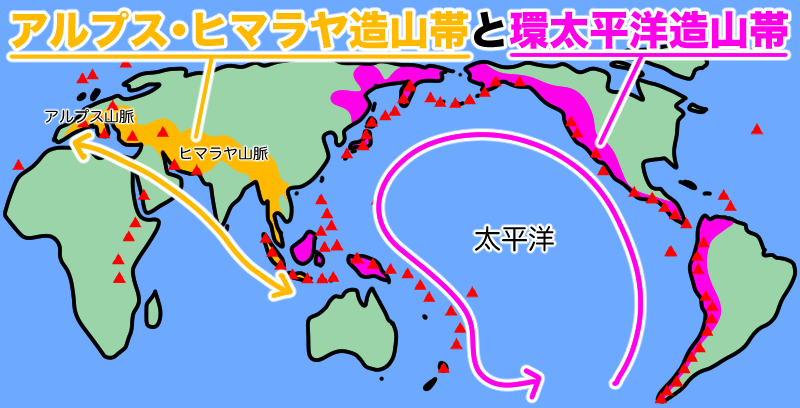

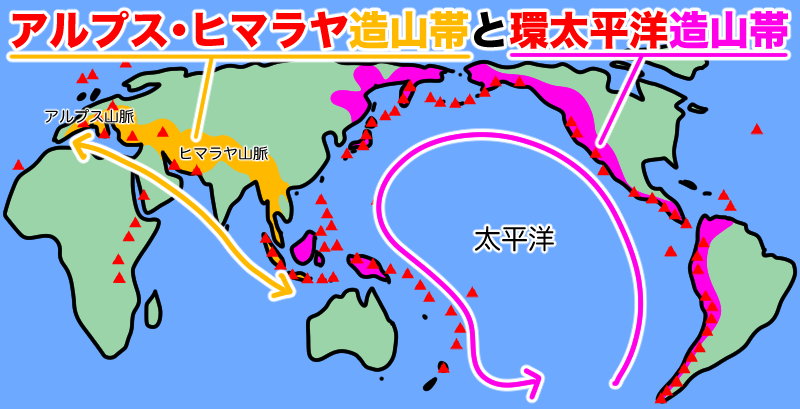

世界には大きく二つの造山帯がある。

アルプス山脈からヒマラヤ山脈を通りインドネシアまで続くアルプス・ヒマラヤ造山帯と太平洋をグルっと囲む環太平洋造山帯や。

日本はこの環太平洋造山帯に含まれる。

おおー。

環太平洋造山帯…。

2.日本の山地

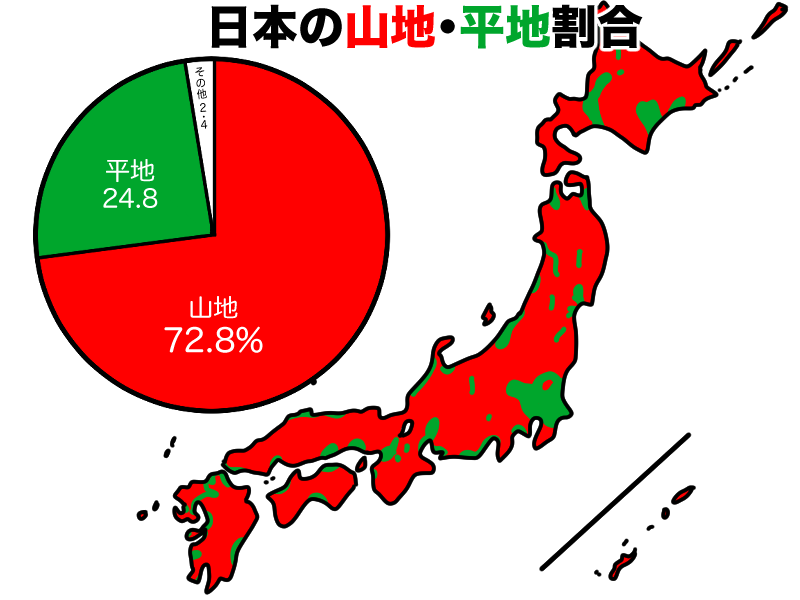

山の話したけど、世界の陸地に占める山地の割合は約25%くらいに過ぎず、ほとんどが平地(平野・盆地)や。

それに対し、日本は70%以上が山地なんや。

日本はほとんど山なんだね。

日本で有名な山脈(山が連なっているとこ)は、飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈の3つを合わせた日本アルプスがあるな。

おお〜〜。

アルプス!!

……。

その日本アルプスの東側にはフォッサマグナと呼ばれる、みぞ状の地形がある。

ふぉ……

発作マグマ…?

フォッサマグナな。

フォッサマグナとは、ラテン語で「大きな溝」っちゅう意味で地盤の割れ目がずれ動いた状態の断層が集まっておる。

新潟県糸魚川市から静岡県静岡市あたりを指し、フォッサマグナを境に東西で地質などの特徴が変わってくる。

へー。

あと断層で言うと関東から九州にかけて中央構造線があるな。

3.川がつくる地形

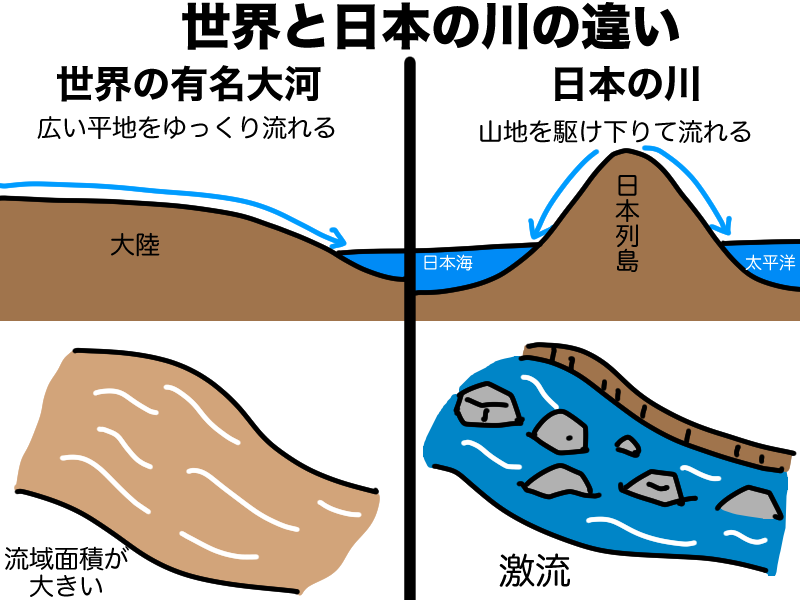

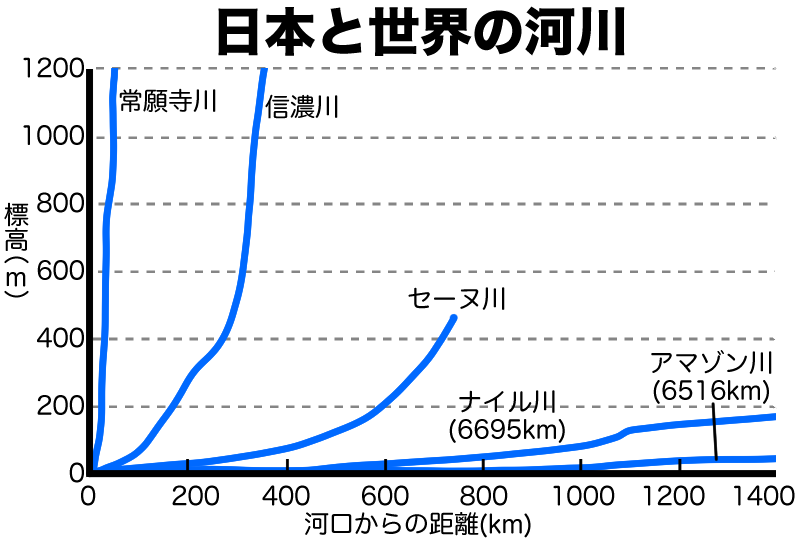

日本の河川の特徴

日本の川の特徴は「短くて急」や。

んん?

世界有名河川は、広い大陸の平地をゆっくり流れる。

それに対し日本の川は、狭い範囲を山地から一気に流れる。

へー。

へー。

こんなにも違うんだー。

川がつくる二大有名地形がある。

それが扇状地と三角州や。

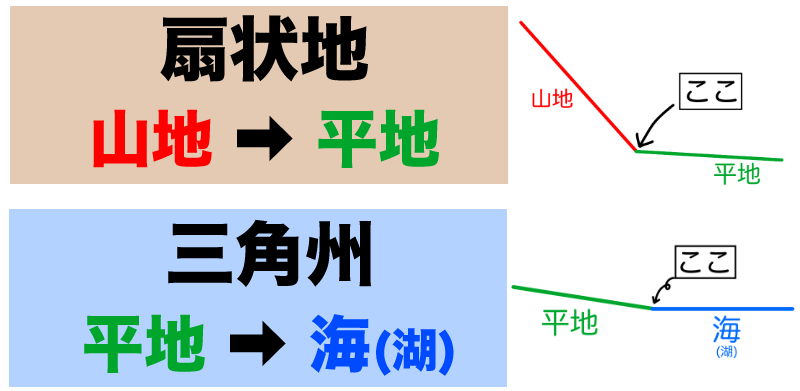

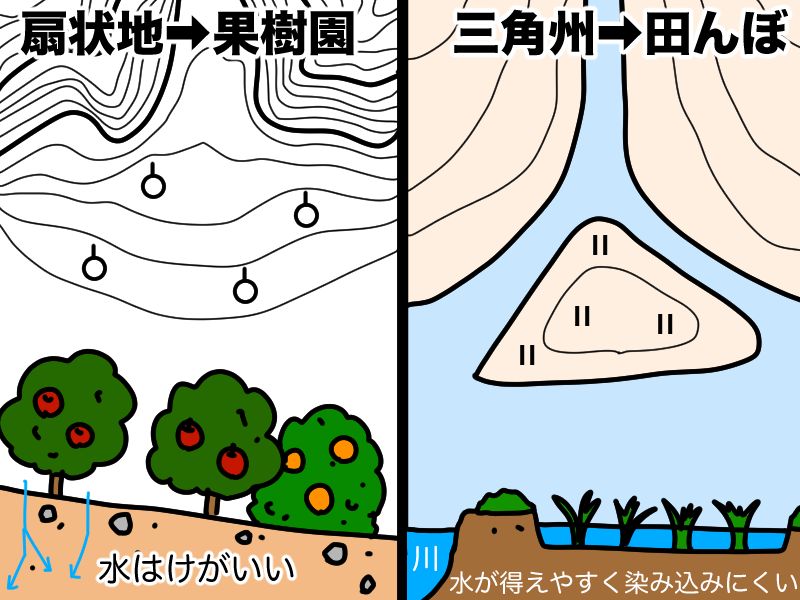

扇状地

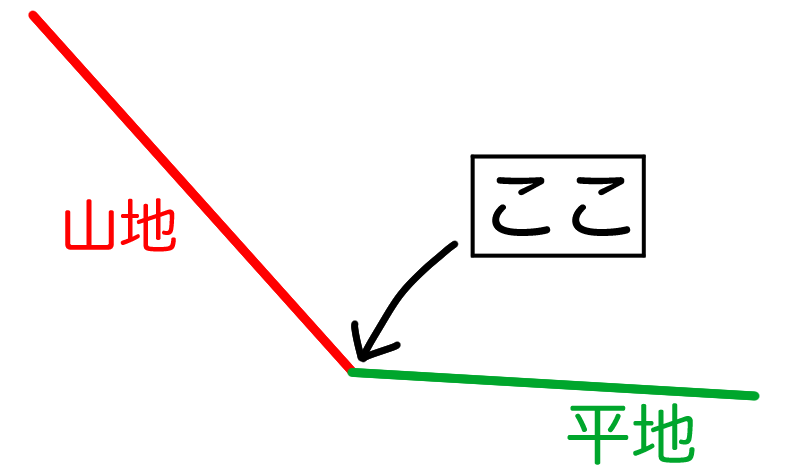

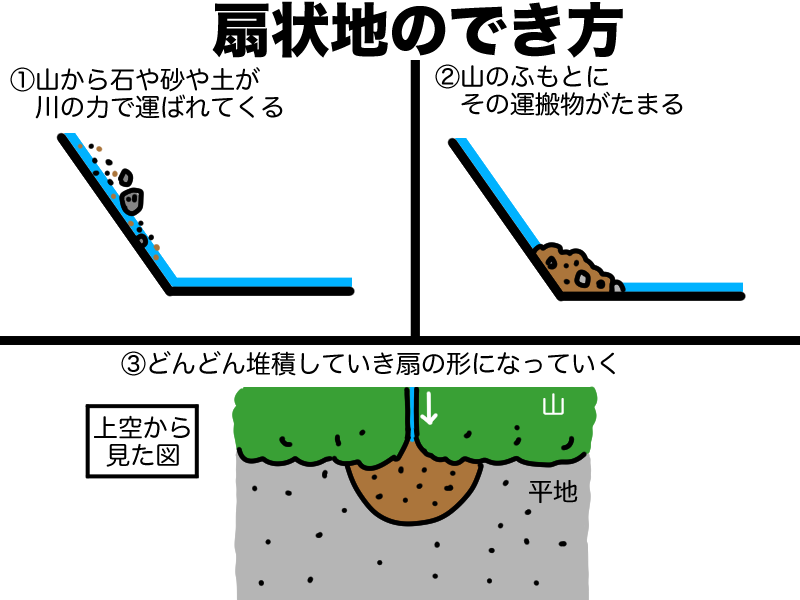

扇状地とは、山地から川によって運ばれてきた土砂が山のふもとで堆積してできた扇状の地形のことや。

山が終わるとこ(平地との境目)で傾斜が変わることによってできるんや。

そういったとこは土砂が溜まりやすいんや。

扇状地は、土壌が石や大きめの砂のため水はけが良く、よく果樹園に利用されとる。扇状地は、

とセットで試験によう出るから覚えときー。

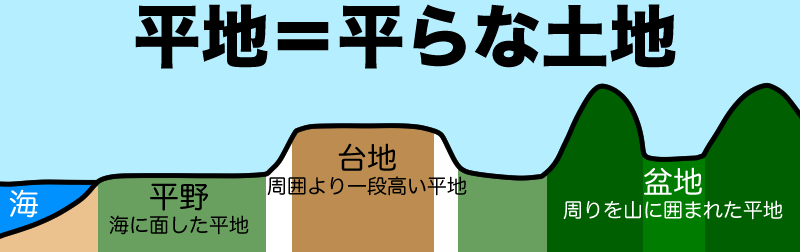

ちなみにここで言う「平地」とは平野や台地、盆地など平らなとこを指しとる。

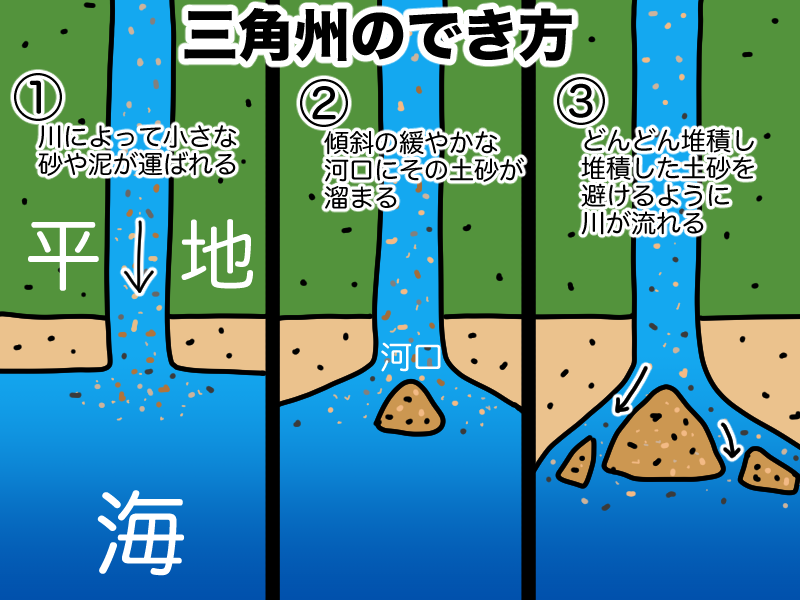

三角州

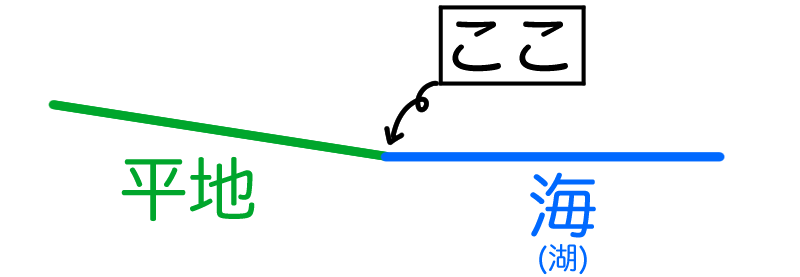

三角州とは、川によって運ばれてきた細かい土砂が平地と海(湖)との境目の河口付近に堆積してできた地形のことや。

三角州のでき方は土砂が堆積するっちゅう点で扇状地と似とる。

場所の違いがポイントや。

扇状地:山地→平地

三角州:平地→海(湖)

なーるほどー。

水が得やすくて、土壌が細かい砂や泥で地下に染み込みづらく、三角州は水田に向いとる。

4.海がつくる地形

海岸

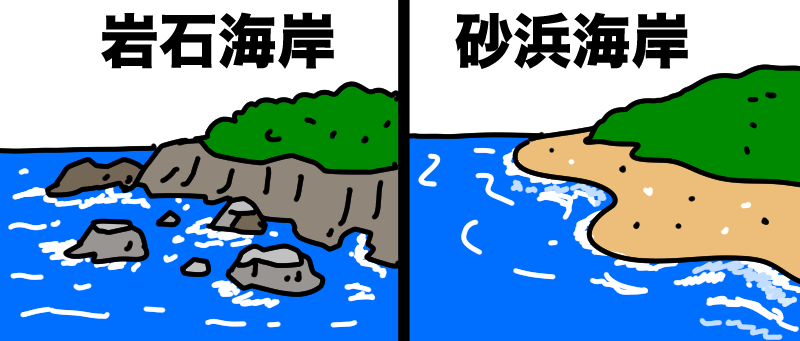

海岸には様々種類があり、岩石海岸や砂浜海岸などがある。

砂浜海岸は日本各地にあるけど千葉の九十九里浜は有名やな

また砂浜海岸には、風で砂が積もった砂丘ができることがある。

鳥取砂丘は有名やな。

ああ〜鳥取砂丘。

あの砂漠みたいなやつだよね。

せやな。

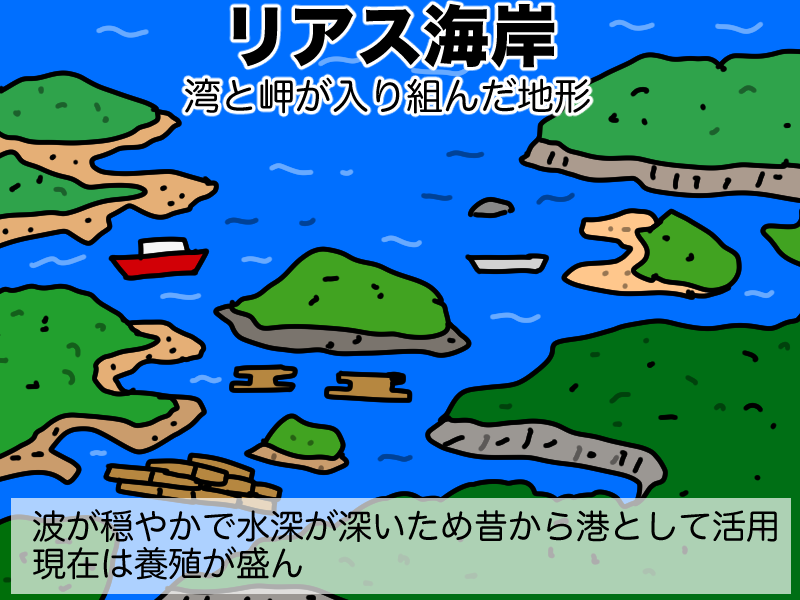

で、海岸で覚えておきたいのがもう一つ、それがリアス海岸や。

リアス海岸は、岬と湾が入り組んだ構造で複雑な海岸線なんや。

リアス海岸は、良港で現在は養殖が盛んで東北の三陸海岸や三重の志摩半島が有名や。

あと他にはサンゴ礁でできた海岸なんかもあるな。

日本の周りの海

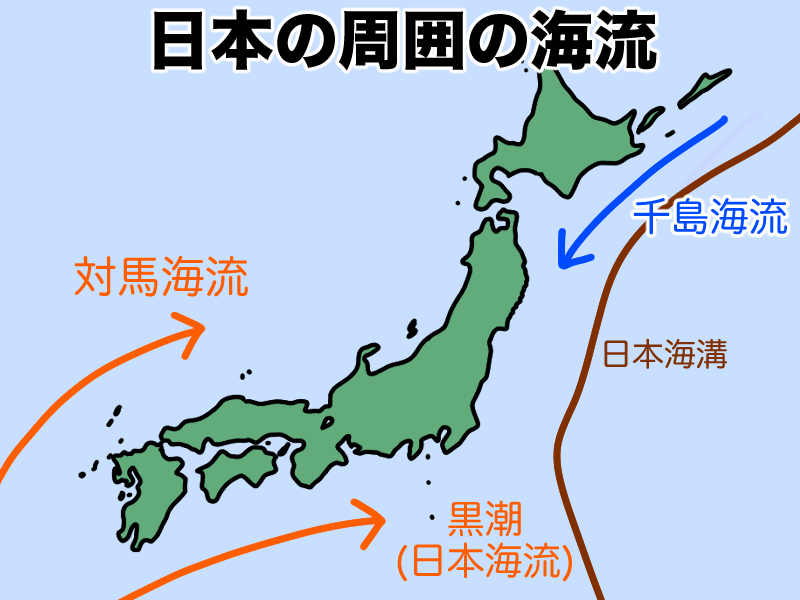

日本の周りには南から暖流の黒潮(日本海流)と対馬海流が流れ、北から寒流の親潮(千島海流)が流れておる。

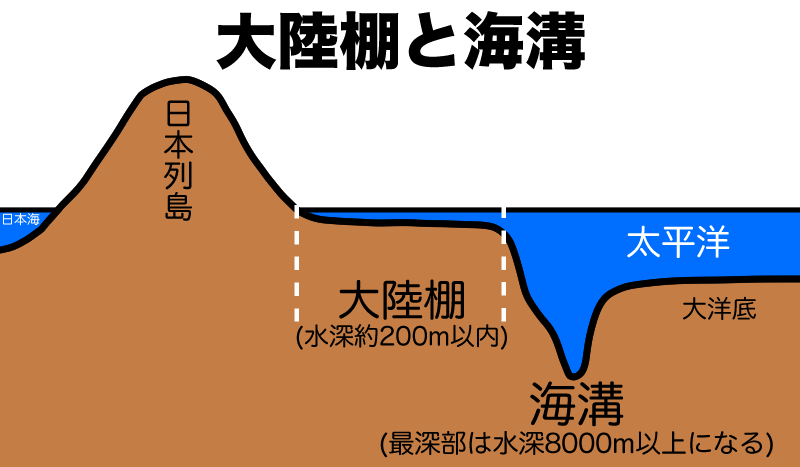

日本列島の周囲は浅くて平らな大陸棚が広がっており、その先の太平洋側では水深6000m以上の海溝がある。

は、8000メートル!?

富士山2個分以上じゃん!!

せや。

水深10000m以上になるとこもある。

5.日本の気候

日本列島は大部分が温帯気候(特に温暖湿潤気候)であとは北海道が亜寒帯気候、南西諸島が熱帯気候寄りや。

ほんで日本の気候の特徴ゆうたら何といっても「四季」やな。

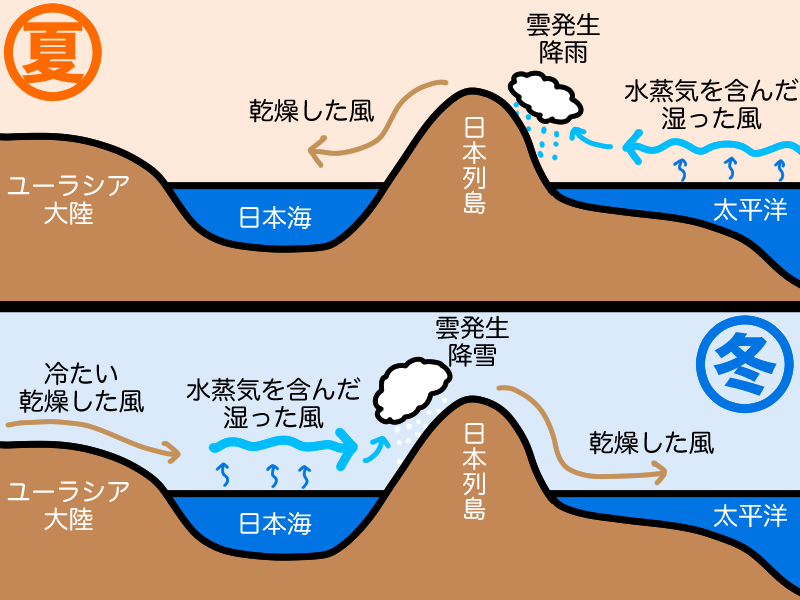

日本で四季が明瞭な理由の一個がモンスーン(季節風)やな。

も…モンスーン??

はぁ〜…。

モンスーンとは季節によって風向きが変わる大規模な風のことや。

詳しくは……

夏は太平洋側から湿った風が吹き、太平洋側に雨を降らし、冬は日本海側から湿った風が吹き、日本海側に雪を降らすんや。

日本列島を越えると乾燥した「からっ風」になる。

こんな感じで日本の気候は大きく太平洋側の気候と日本海側の気候になる。

へー。

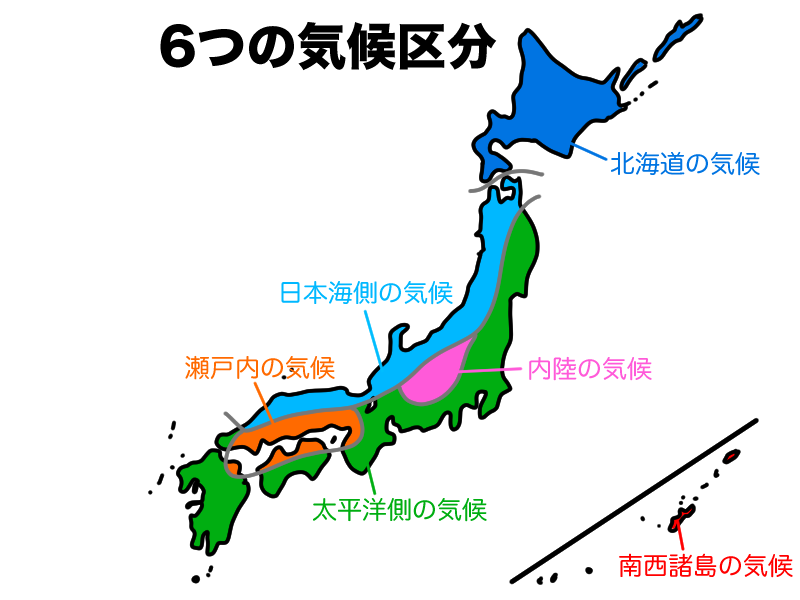

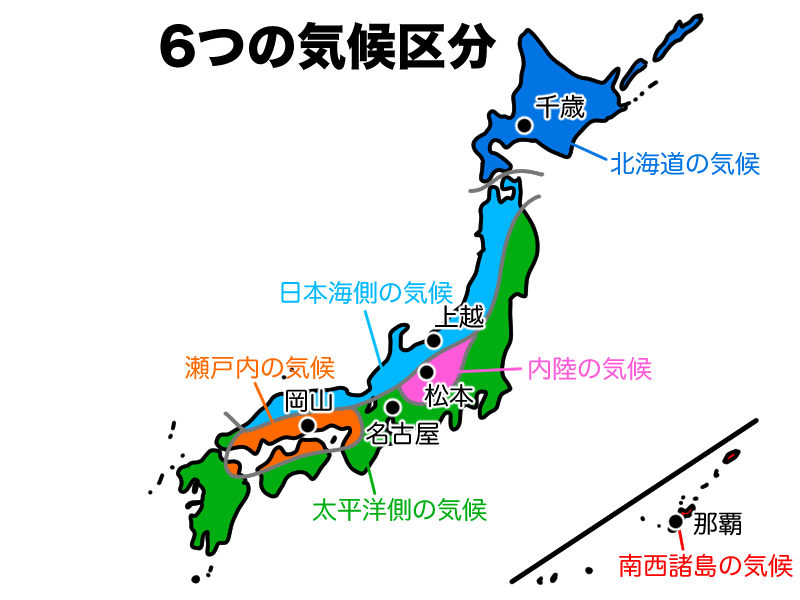

日本の気候をさらに細かく区分すると以下の(さっきの2つを含め)6つに分類できる。

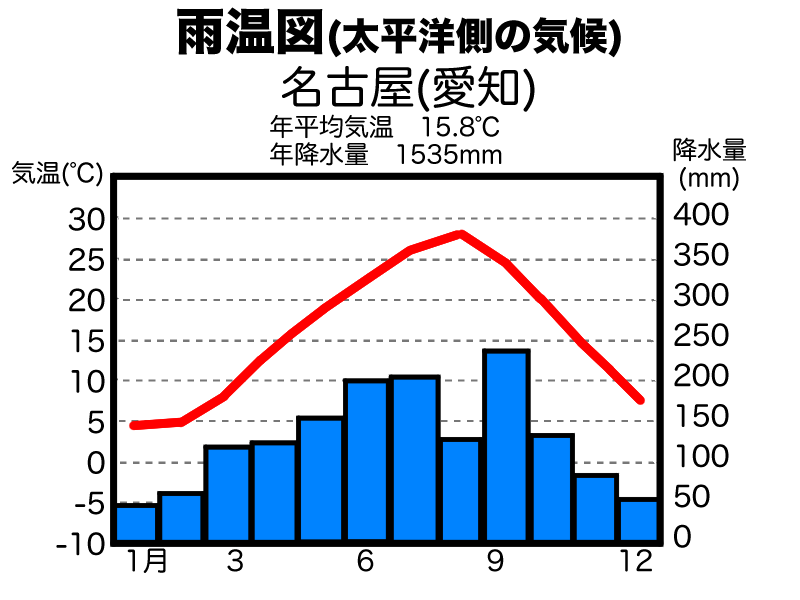

- 太平洋側の気候

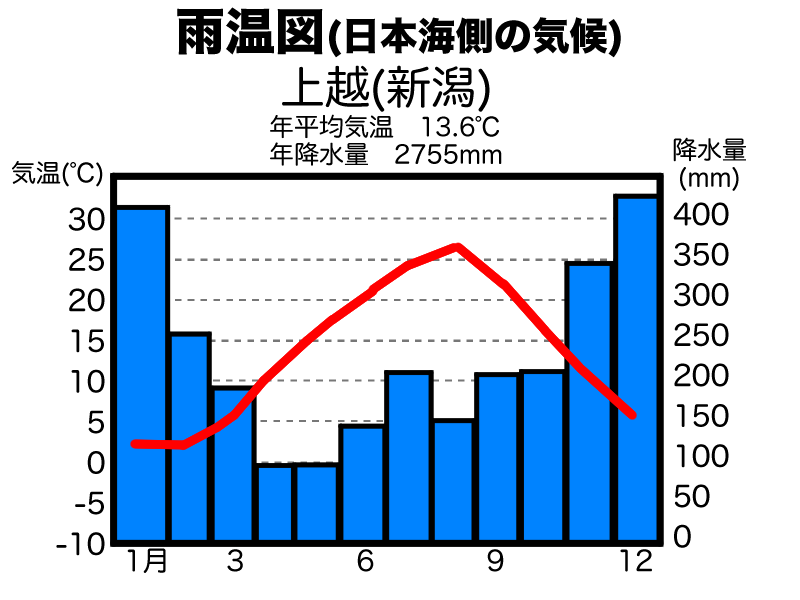

- 日本海側の気候

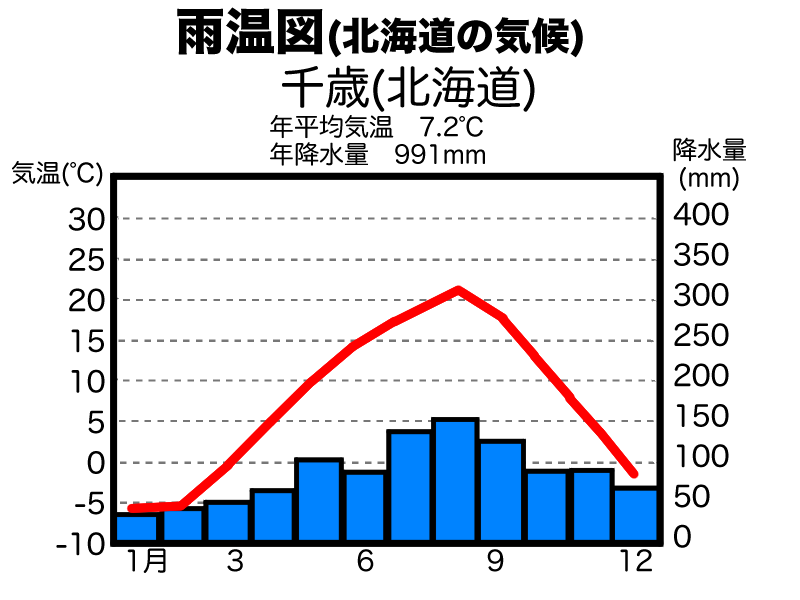

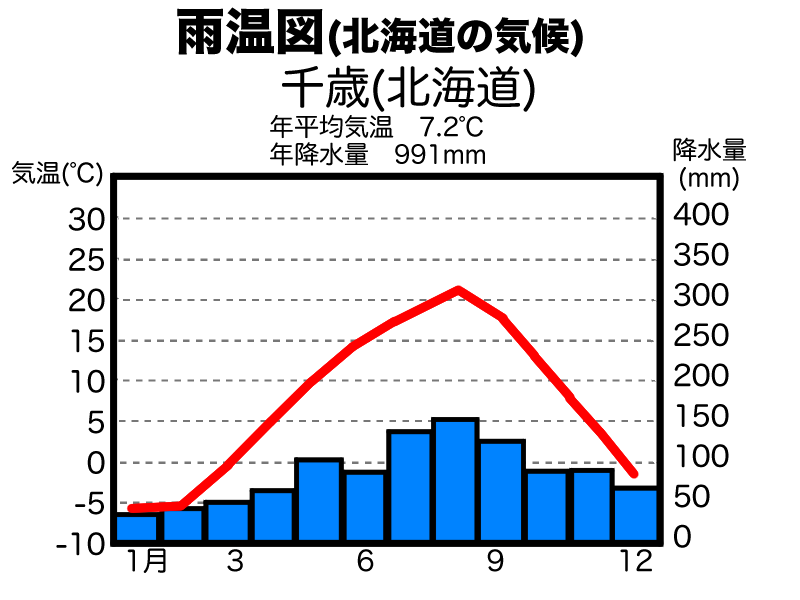

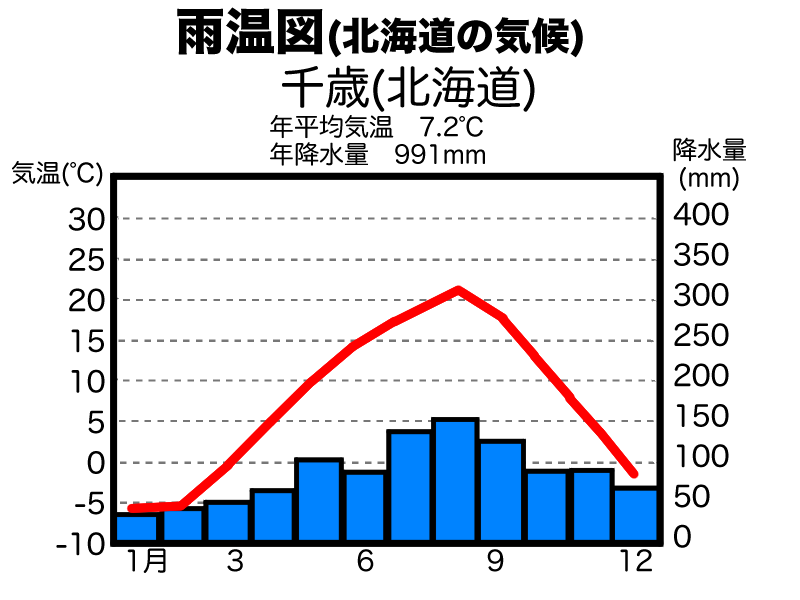

- 北海道の気候

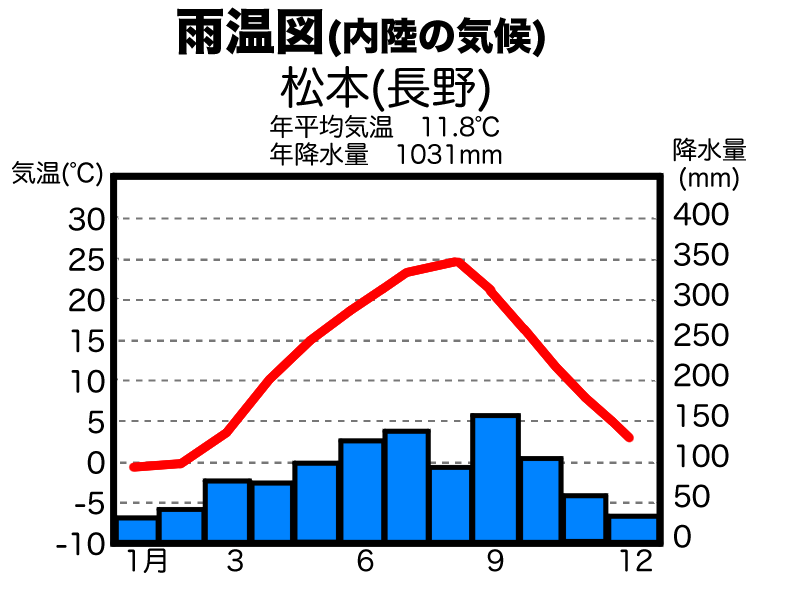

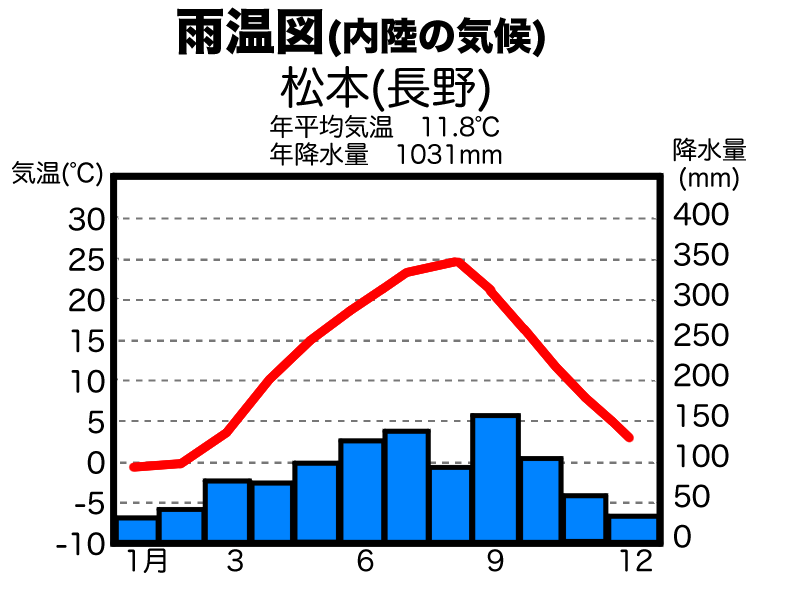

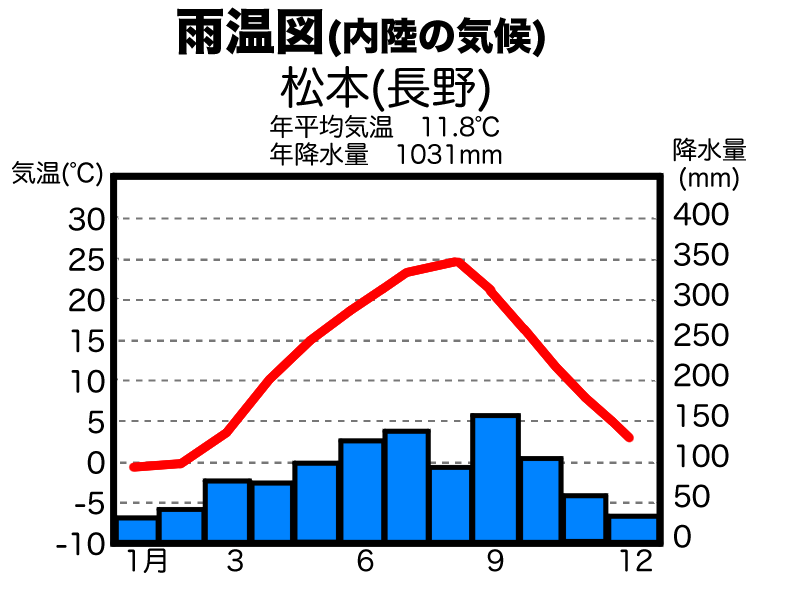

- 内陸の気候

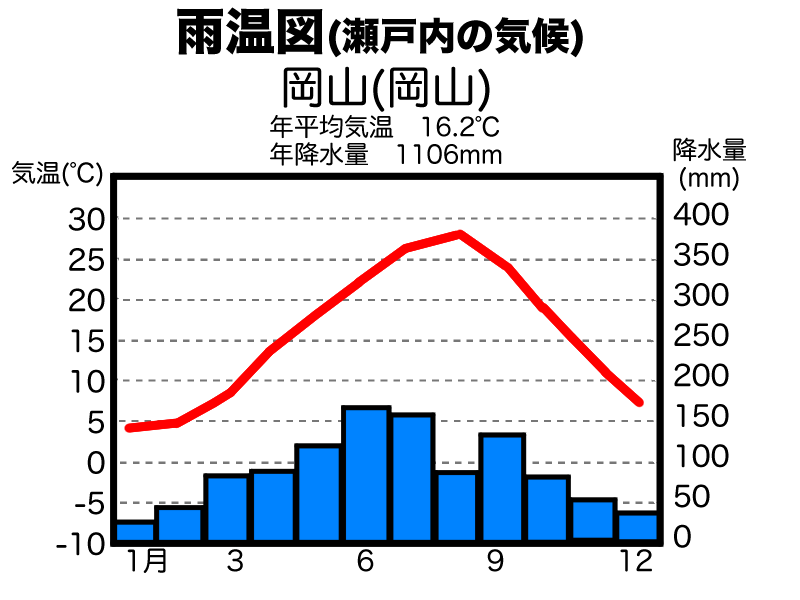

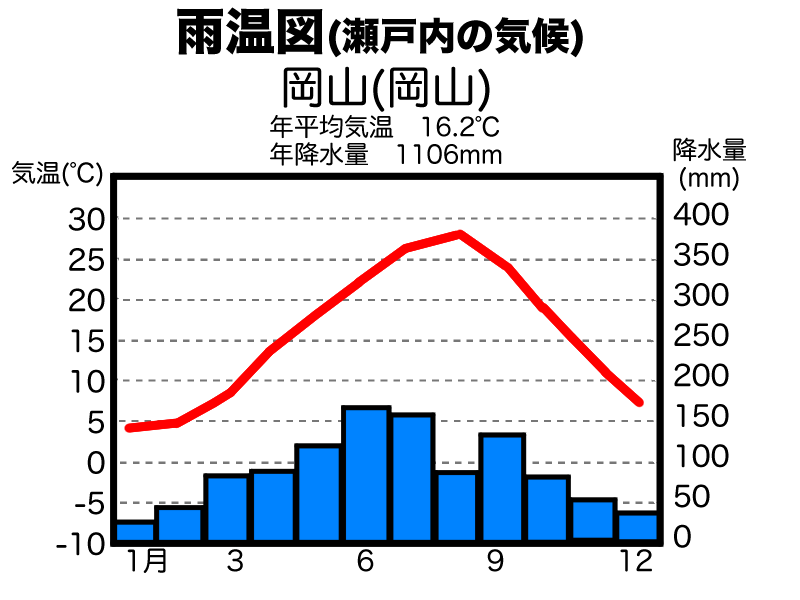

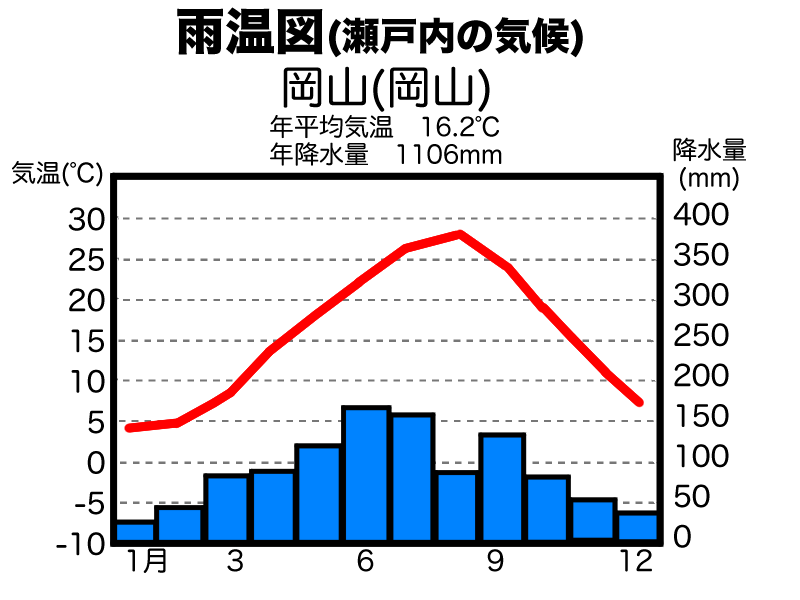

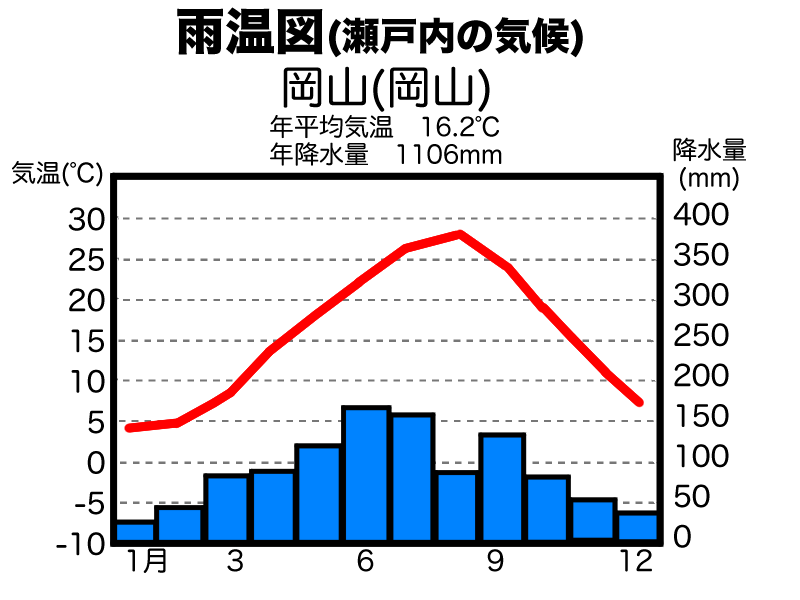

- 瀬戸内の気候

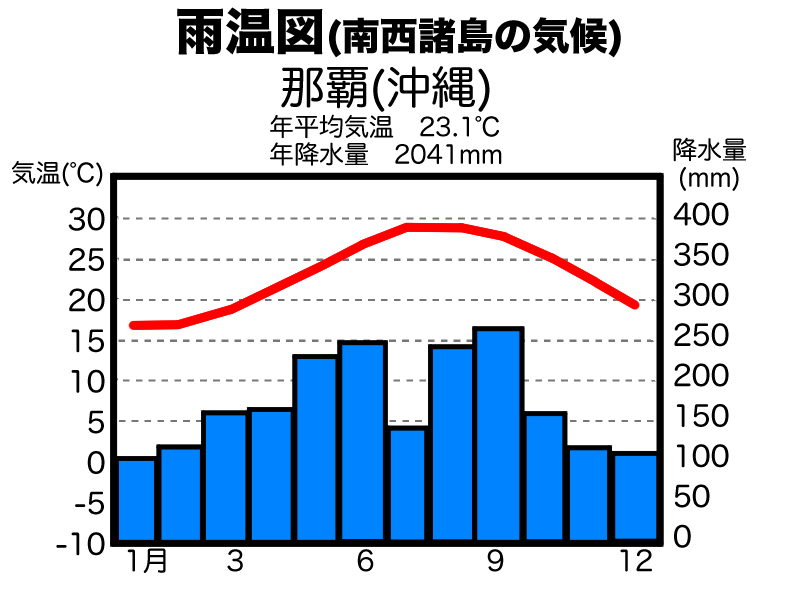

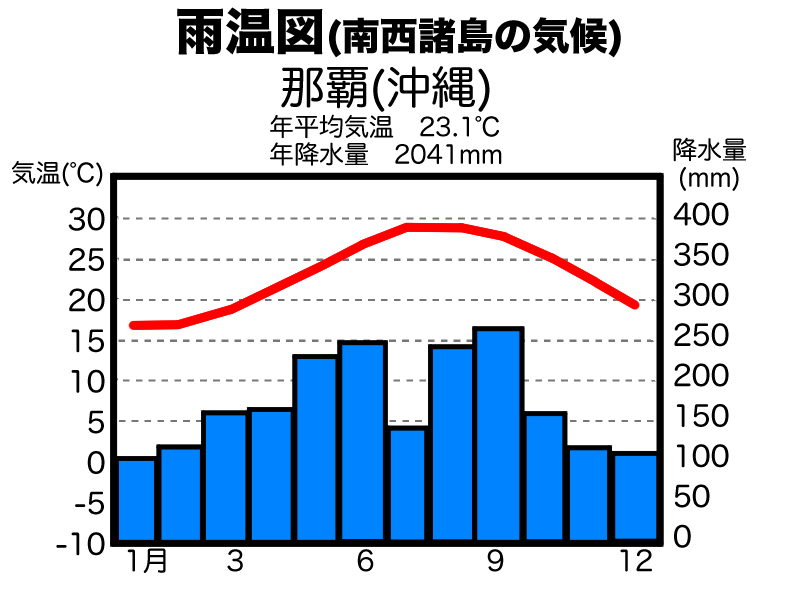

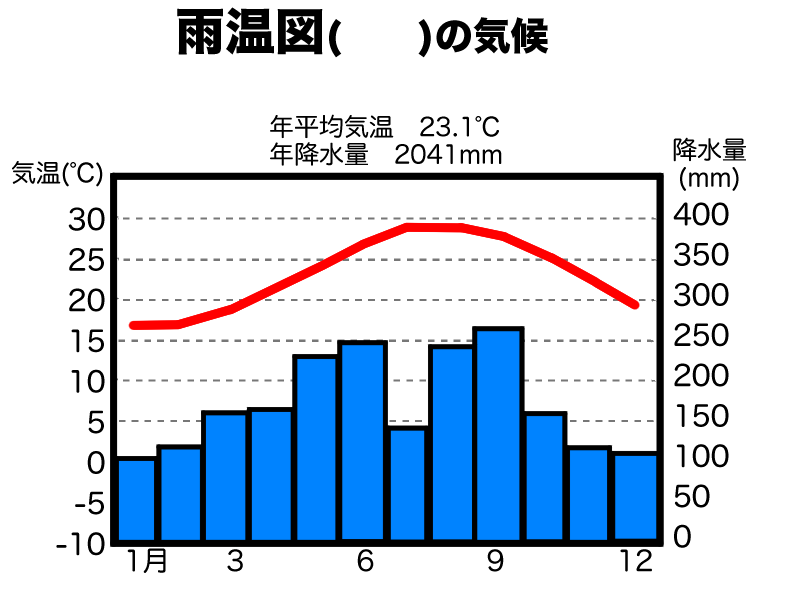

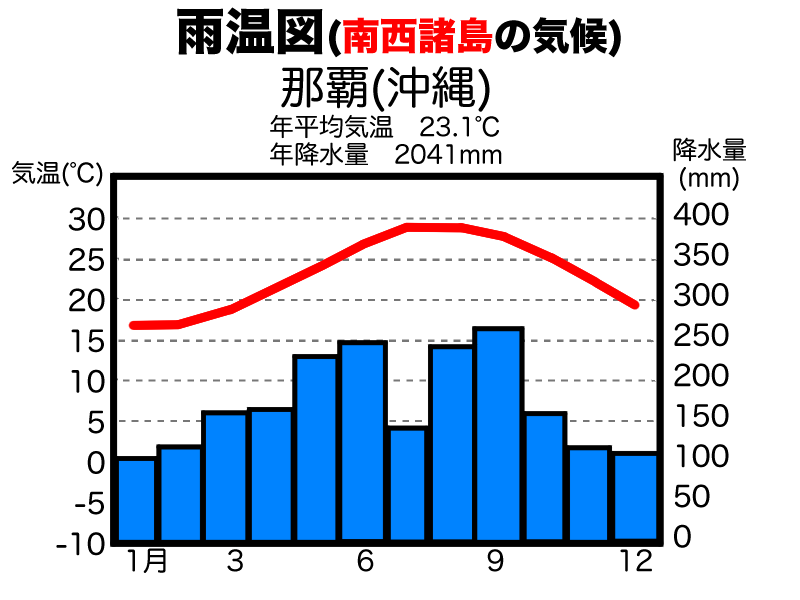

- 南西諸島の気候

うおお……

いっぱい出てきた…。

それぞれ簡単に説明すると…

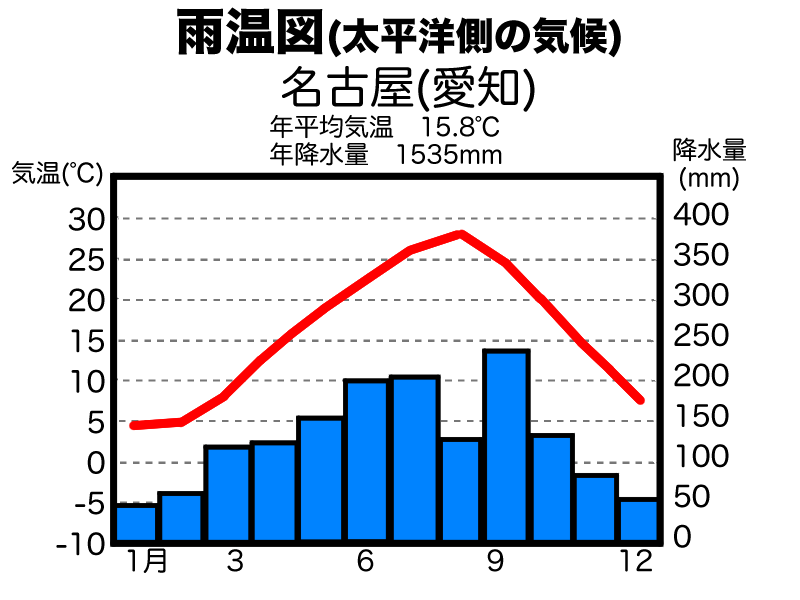

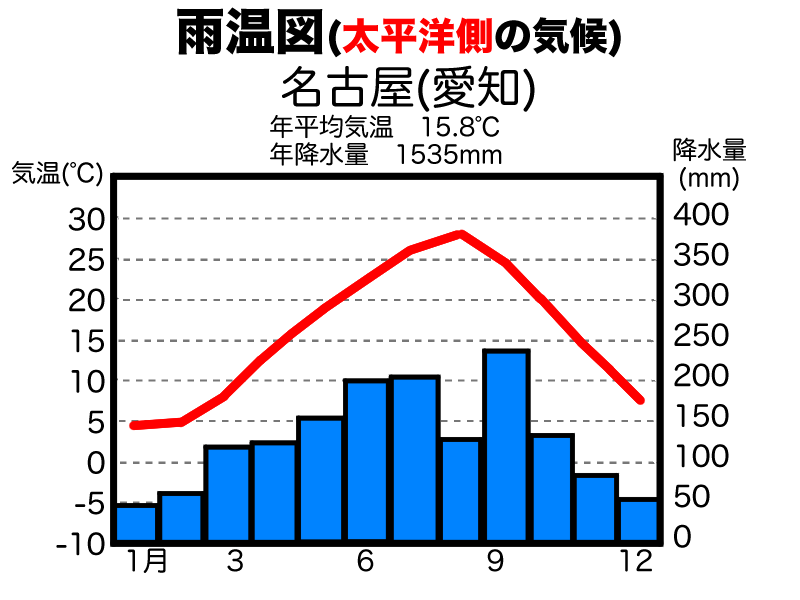

太平洋側の気候

さっきちょろっと説明したように太平洋の気候は、夏に太平洋側から湿った風が吹き込み雨が多く、冬には「からっ風」が吹くため乾燥して雨が少ない。

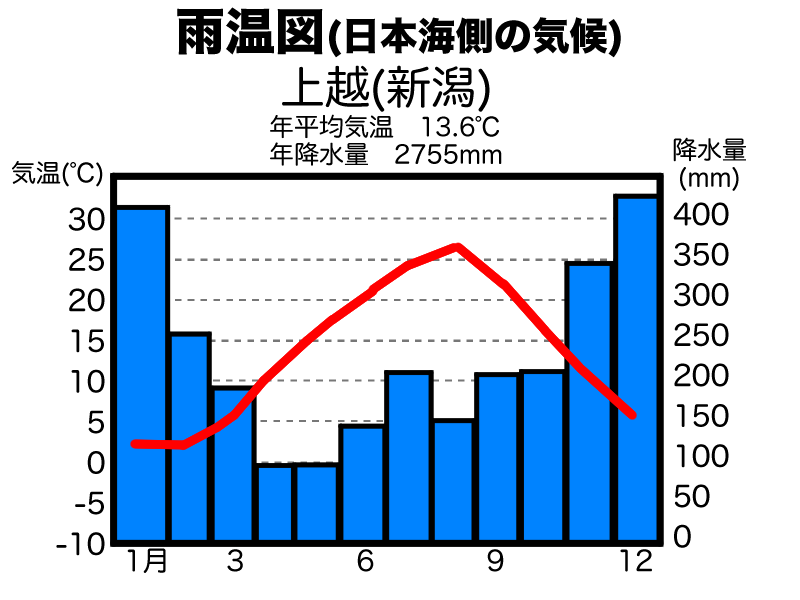

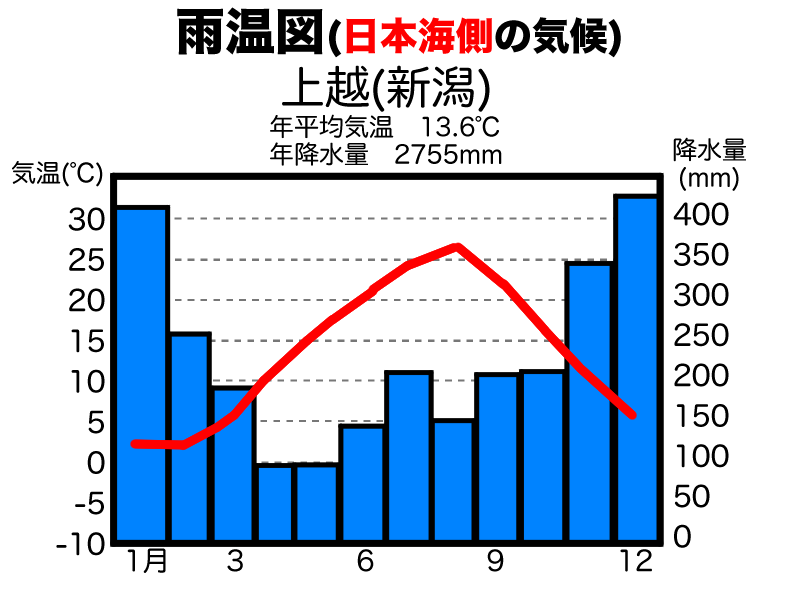

日本海側の気候

日本海側の気候もさっき言うたように夏に雨が少なくなり、冬に日本海側から湿った風が吹き込むため雪(雨)がよう降る。

毎年雪がたくさん積もったってニュースになるよね。

おお。

冬の降水量がすごい。

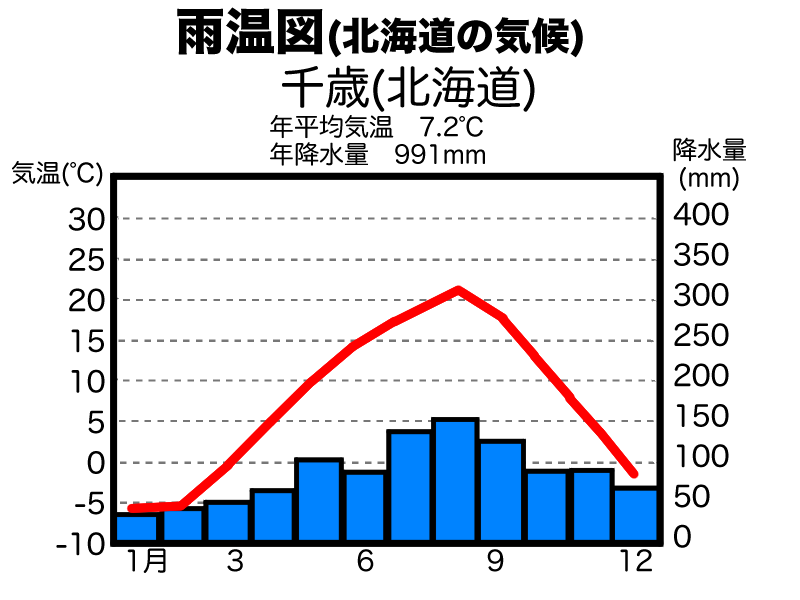

北海道の気候

北海道は日本唯一温帯じゃない。

亜寒帯(冷帯)気候で年間を通じて冷涼で特に冬はどいりゃー寒くなる。

また梅雨があらへん。

うんうん。

北海道って寒いイメージだな。

うあ。

冬は気温がマイナスだ。

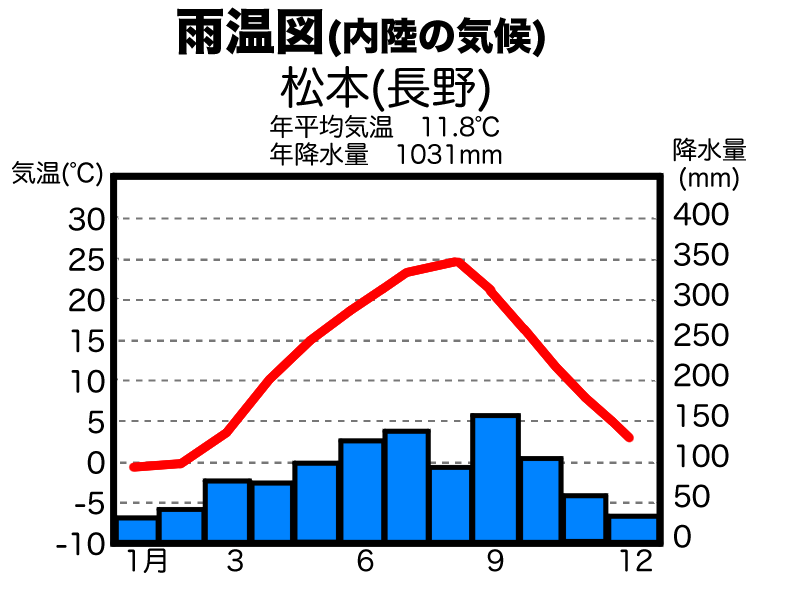

内陸の気候

内陸の気候は一年を通じて雨が少なく、夏と冬、昼と夜の気温差が大きい。

北海道の気候の雨温図と形がちょっと似ている…。

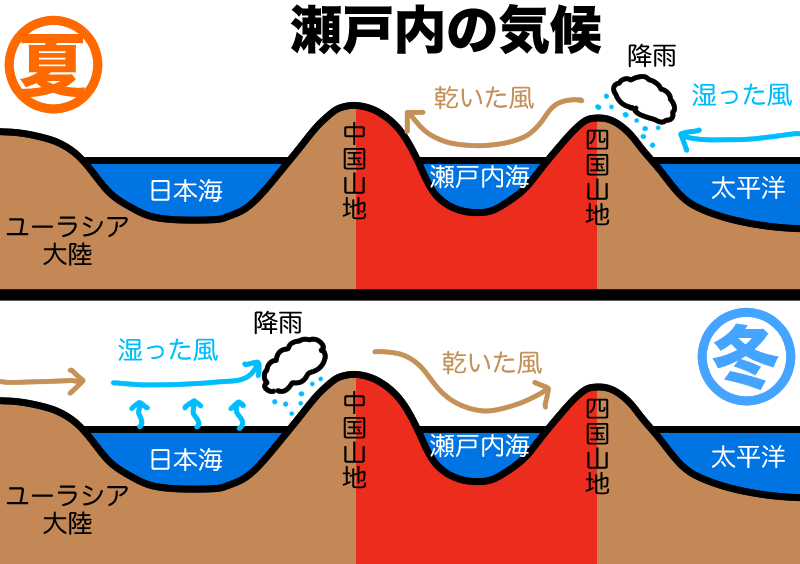

瀬戸内の気候

瀬戸内の気候は、夏のモンスーンは四国山地に遮られ、冬のモンスーンは中国山地に遮られるため一年を通し降水量が少なく温暖や。

内陸の気候の雨温図と形がちょっと似ている…。

南西諸島の気候

南西諸島の気候は温帯やけど熱帯寄りの気候や。

亜熱帯気候と呼ばれちょる。

一年を通して温暖で降水量が多い。

沖縄は南国って感じだよね。

ずっと15℃以上でやっぱりあったかいねー。

雨温図まとめ

6.災害大国日本

地震

さっきの地震のように日本は災害が頻発する。

うううー。

そうだよねー…。

それは最初に説明したように日本が環太平洋造山帯に属しておるからなんや。

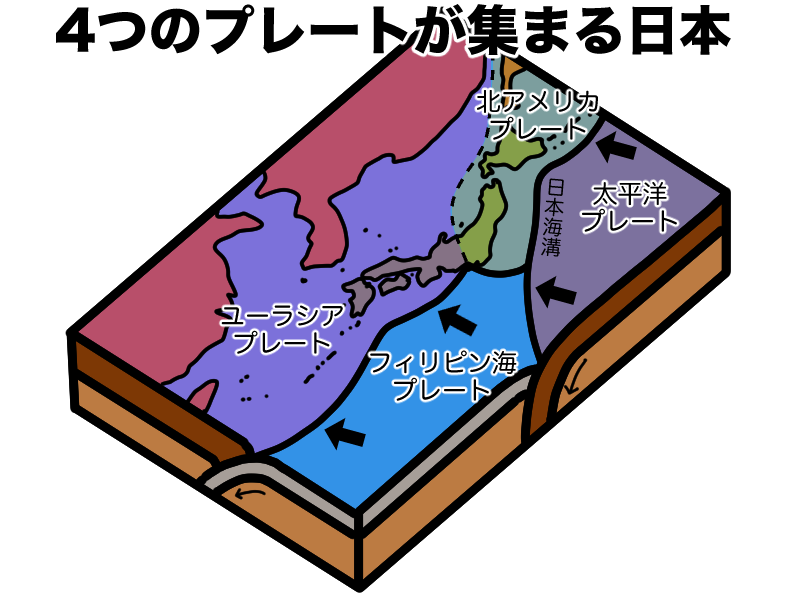

特に日本付近は北アメリカプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレートの4つのプレートが入り混じっとる。

プレート??

プレートとは厚さ100kmほどの地球の表面を覆っとる岩盤のことや。

地球を覆う……

みかんの皮みたいなもの??

…うん…まあせやな。

そのプレートがちょっとづつ動いとんやけど、それが地震を引き起こしとんのや。

ひええ〜。

日本でプレートが沈み込んでるー。

岩盤が強い力でずれ動いたとこを断層っちゅう。

特に今後地震が起こりそうなとこを活断層っちゅうやけど、この活断層が日本の至る所にあるんや。

1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災は記憶に新しいわな。

ううう…。

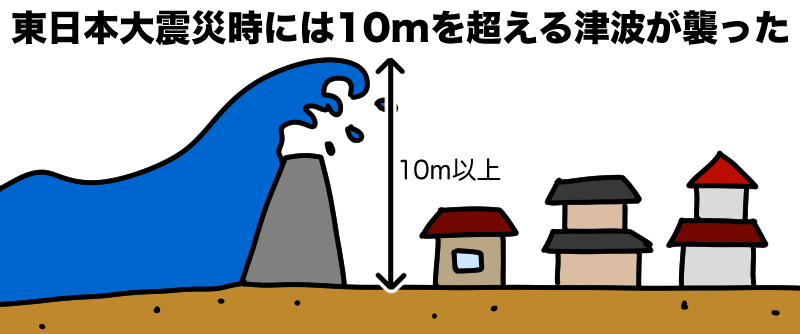

震源が海底の場合は、津波も起こる。

2011年の東日本大震災の時は、この津波の被害が甚大やった。

ううう〜。

そのほか地震時には、震動によって砂と水が混じり合って一時的に地面が液体のようになる液状化現象も起こることがある。

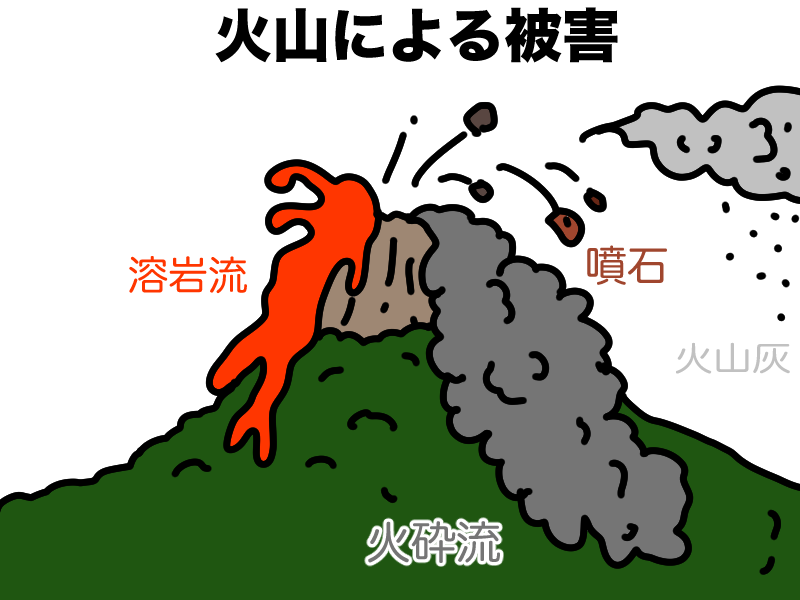

火山

また日本は火山による災害も多い。

うう…踏んだり蹴ったり…。

火山の噴火は大きな被害をもたらす。

特に高温の火山ガスと火山灰が山から流れ落ちる火砕流は要注意や。

ボルケーノ!!

はぁ〜…。

日本は災害が多くて嫌だなぁ…。

…まあただ、火山には恩恵もあって例えば温泉とかな。

あと地熱発電に使えたりもするな。

雨による災害

梅雨や台風の多い日本では、雨による被害も頻発する。

洪水や崖崩れ、土石流などがたびたび起こる。

台風による高潮の被害もあるな。

ひえええ〜。

災害に備える

日本に住んどったら災害と付き合ってかなあかん。

被害を防ぐ防災や、できるだけ被害を減らす減災を常に意識しとらなあかん。

うんうん。

実際に災害が起こった時は、自分や家族を守る自助や国や都道府県の助けの公助のほか、住民同士が助け合う共助が大事になってくる。

要はみんなで助け合いましょってことや。

うんうん、助け合い、大事。

で、近々、南海トラフ巨大地震が発生するって言われとる。

もし発生したら、ものすごい被害が想定されとるから、できる備えは今から始めといた方がええでー。

今回の講義はここまでや。

最後に今回のまとめと理解度チェックテストや。

7.今回のまとめ

- 変動帯は大地の動きが活発で山ができやすいため、造山帯とも呼ばれている

- 世界には大きく二つの造山帯があり、アルプス山脈からヒマラヤ山脈を通りインドネシアまで続くアルプス・ヒマラヤ造山帯と太平洋をグルっと囲む環太平洋造山帯がある

- 日本は70%以上が山地

- 日本で有名な山脈は、飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈の3つを合わせた日本アルプスがある

- 日本アルプスの東側にはフォッサマグナと呼ばれる、みぞ状の地形がある

- 日本には地盤の割れ目がずれ動いた状態の断層が多くある

- 関東から九州にかけて中央構造線がある

- 日本の川の特徴は「短くて急」

- 扇状地とは、山地から川によって運ばれてきた土砂が山のふもとで堆積してできた扇状の地形のこと

- 扇状地は、土壌が石や大きめの砂のため水はけが良く、よく果樹園に利用される

- 三角州とは、川によって運ばれてきた細かい土砂が平地と海(湖)との境目の河口付近に堆積してできた地形のこと

- 砂浜海岸は日本各地にあるが千葉県の九十九里浜は有名

- 砂浜海岸には、風で砂が積もった砂丘ができることがある

- リアス海岸は、岬と湾が入り組んだ構造で複雑な海岸線

- リアス海岸は、良港で現在は養殖が盛んで東北の三陸海岸や三重の志摩半島が有名

- 日本の周りには南から暖流の黒潮(日本海流)と対馬海流が流れ、北から寒流の親潮(千島海流)が流れている

- 日本列島の周囲は浅くて平らな大陸棚が広がっており、その先の太平洋側では水深6000m以上の海溝がある

- 日本の気候の特徴には「四季」があるが日本で四季が明瞭な理由の一つがモンスーン(季節風)にある

- 日本は大きく分けて以下の6つの気候帯に分かれる

- 太平洋側の気候

- 日本海側の気候

- 北海道の気候

- 内陸の気候

- 瀬戸内の気候

- 南西諸島の気候

- 日本付近は北アメリカプレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレートの4つのプレートが入り混じっている

- 今後地震が起こりそうな断層のことを活断層という

- 近年は1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災などの大地震が起こっている

- 震源が海底の場合は、津波も起こる

- 地震時には、震動によって砂と水が混じり合って一時的に地面が液体のようになる液状化現象も起こることがある

- 日本は火山も多く、特に高温の火山ガスと火山灰が山から流れ落ちる火砕流は要注意

- 梅雨や台風の多い日本では、雨による被害も頻発し、洪水や崖崩れ、土石流、台風による高潮の被害などがある

- 被害を防ぐ防災や、できるだけ被害を減らす減災を常に意識しないといけない

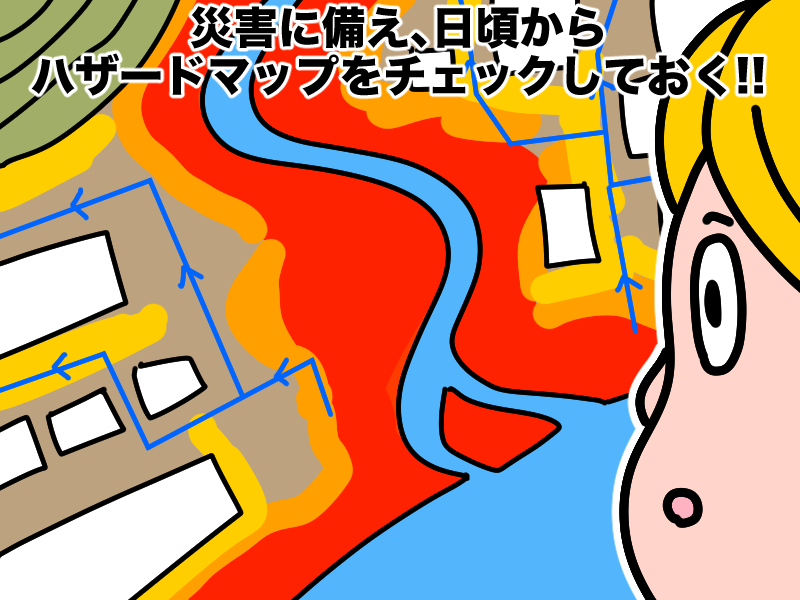

- 災害に備えあらかじめハザードマップには日頃から目を通す必要がある

- 実際に災害が起こった時は、自分や家族を守る自助や国や都道府県の助けの公助のほか、住民同士が助け合う共助が大事になってくる

- 近々、南海トラフ巨大地震が発生すると言われている

まとめを踏まえて理解度チェックテストに挑戦や!!

8.理解度チェックテスト

1.以下の図の空欄( )に入る造山帯名を答えよ。

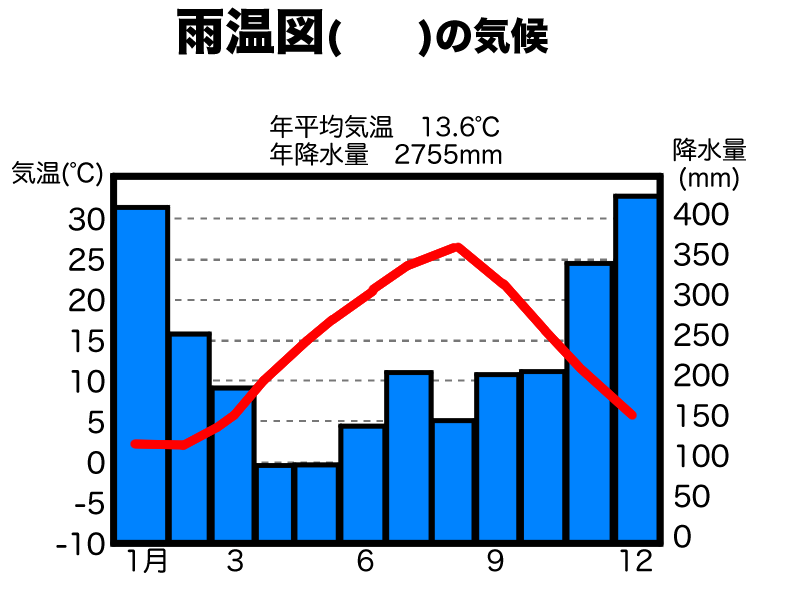

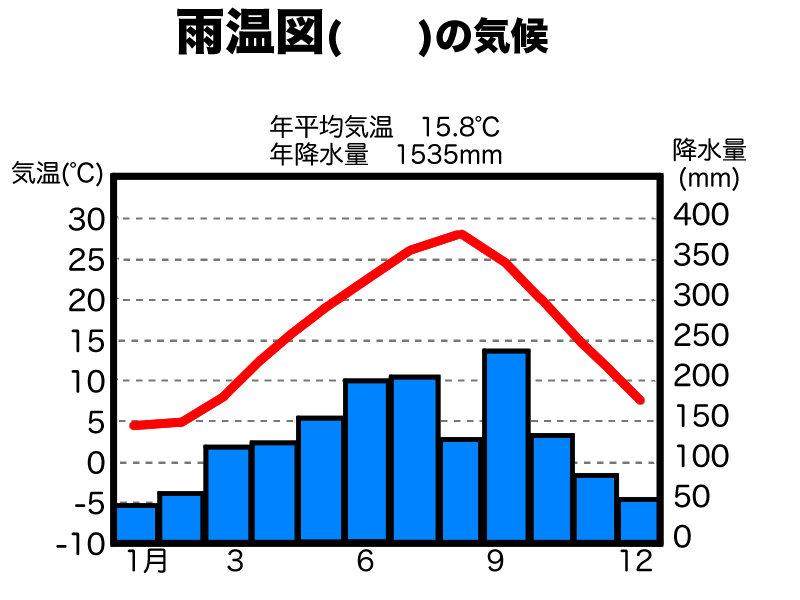

2.以下の図は日本各地の雨温図である。[太平洋側の気候]、[日本海側の気候]、[南西諸島の気候]に該当するのはどれか。

3.以下の空欄( )に入る語句を答えよ。ただし同じ数字には同じ語句が入る

日本で有名な山脈は、飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈の3つを合わせた( ① )がある

( ① )の東側には( )と呼ばれる、みぞ状の地形がある

( ② )とは、山地から川によって運ばれてきた土砂が山のふもとで堆積してできた扇状の地形のこと

( ② )は、土壌が石や大きめの砂のため水はけが良く、よく( )園に利用される

( )とは、川によって運ばれてきた細かい土砂が平地と海(湖)との境目の河口付近に堆積してできた地形のこと

日本の周りには南から暖流の( )(=日本海流)と対馬海流が流れ、北から寒流の( )(=千島海流)が流れている

日本列島の周囲は浅くて平らな( )が広がっており、その先の太平洋側では水深6000m以上のがある

日本の気候の特徴には「四季」があるが日本で四季が明瞭な理由の一つが( )(=季節風)にある

今後地震が起こりそうな断層のことを( )という

近年は1995年の( )、2011年の( )などの大地震が起こっている

震源が海底の場合は、( )も起こる

地震時には、震動によって砂と水が混じり合って一時的に地面が液体のようになる( )現象も起こることがある

日本は火山も多く、特に高温の火山ガスと火山灰が山から流れ落ちる( )は要注意

梅雨や台風の多い日本では、雨による被害も頻発し、洪水や崖崩れ、( )流、台風による( )潮の被害などがある

被害を防ぐ( )災や、できるだけ被害を減らす( )災を常に意識しないといけない

災害に備えあらかじめ( )マップには日頃から目を通す必要がある

実際に災害が起こった時は、自分や家族を守る自助や国や都道府県の助けの公助のほか、住民同士が助け合う( )が大事になってくる

近々、( )巨大地震が発生すると言われている

1.以下の図の空欄( )に入る造山帯名を答えよ。

2.以下の図は日本各地の雨温図である。[太平洋側の気候]、[日本海側の気候]、[南西諸島の気候]に該当するのはどれか。

[解説]

南西諸島の気候は年平均気温が高く、年間を通じて降水がある。

日本海側の気候は冬に降水(雪)が多い。

太平洋側の気候は、夏に降水が多い

3.以下の空欄( )に入る語句を答えよ。ただし同じ数字には同じ語句が入る。

日本で有名な山脈は、飛騨山脈、木曽山脈、赤石山脈の3つを合わせた(日本アルプス)がある

(日本アルプス)の東側には(フォッサマグナ)と呼ばれる、みぞ状の地形がある

(扇状地)とは、山地から川によって運ばれてきた土砂が山のふもとで堆積してできた扇状の地形のこと

(扇状地)は、土壌が石や大きめの砂のため水はけが良く、よく(果樹)園に利用される

(三角州)とは、川によって運ばれてきた細かい土砂が平地と海(湖)との境目の河口付近に堆積してできた地形のこと

日本の周りには南から暖流の(黒潮)(=日本海流)と対馬海流が流れ、北から寒流の(親潮)(=千島海流)が流れている

日本列島の周囲は浅くて平らな(大陸棚)が広がっており、その先の太平洋側では水深6000m以上のがある

日本の気候の特徴には「四季」があるが日本で四季が明瞭な理由の一つが(モンスーン)(=季節風)にある

今後地震が起こりそうな断層のことを(活断層)という

近年は1995年の(阪神・淡路大震災)、2011年の(東日本大震災)などの大地震が起こっている

震源が海底の場合は、(津波)も起こる

地震時には、震動によって砂と水が混じり合って一時的に地面が液体のようになる(液状化)現象も起こることがある

日本は火山も多く、特に高温の火山ガスと火山灰が山から流れ落ちる(火砕流)は要注意

梅雨や台風の多い日本では、雨による被害も頻発し、洪水や崖崩れ、(土石)流、台風による(高)潮の被害などがある

被害を防ぐ(防)災や、できるだけ被害を減らす(減)災を常に意識しないといけない

災害に備えあらかじめ(ハザード/防災)マップには日頃から目を通す必要がある

実際に災害が起こった時は、自分や家族を守る自助や国や都道府県の助けの公助のほか、住民同士が助け合う(共助)が大事になってくる

近々、(南海トラフ)巨大地震が発生すると言われている